|

*

|

|

63

| あづま路 63号 | 平成23年7月 |

|---|---|

| 被災者に愛の手を | 落合登美雄 |

| 新しい日本を | 関口利夫 |

| 宗教の中にこそ 心の喜びが |

皆本義博 |

| 大江氏は裁判で勝ったのか | 藤岡 信勝 |

| 酒の種類-連載- | 安東 達 |

| 海外旅行で迷子になって | 飯倉 豊司 |

| 「人類の生存を目指して」 -講演会- |

栗原 弘 |

|

3月11日 2時46分 東日本に M9という我々が過去に経験したことのない大地震が 6月11日、被災後3ヶ月目の被災者数は警察庁の纏めによると、死者15,413人、行方不明者 8,069人、避難者88,361人と発表がありました。その後、犠牲者は増え続けています。私達は早期復旧と復興を心から願うものです。不明者の捜索と避難者の仮設住宅での個別の生活が早く出来るようになって貰いたいものです。更に福島のシビアアクシデント(過酷事故)です。確かに原発事故の情報公開は遅れて迷走を重ねていましたが、自民党がこれ見よがしに攻め立てることへの違和感はぬぐえないも者があります。この時期に6月2日、国会は内閣不信任案を提出しました。朝日新聞 6月2日の社説には「無責任にも程がある」と記している。「国家の使命に、東日本大震災の復旧、復興に向けた予算や法律づくりに、今こそ、急がなければならない時である。それなのに、露骨な権力ゲームにふける時ではないし、国会議員達に強い憤りを覚える...」と。情報公開への消極姿勢も、危機管理の甘さも、自民党政権でも指摘されてきたことです。国策として原子力発電を進めたのも自民党であった。だからこそ各党が力を合わせて危機を乗り越えて欲しいと思うのは国民である我々の願いでありましょう。私も朝日新聞 被災者には完全に復旧復興するまで愛の手を

|

|

1000年に一度のこととは言え、東日本大震災は地震、津波に原発事故が加わり誠に凄惨な傷跡を残した大災害であった。被災された多くの方々に心からお見舞い申し上げると共に、何カ所かに分かれて避難された方々が苦しい環境の中であるにも拘わらず、冷静な折り目正しい行動をとっておられることに心底感服する次第である。また、自衛隊、消防隊、警察官、東電の現場の方々、自治体の関係者など、厳しい状況下で、身命を賭して後の処理に取り組んでおられる方々には感じ入ること多大なものがあり、改めて深甚の敬意を捧げたい。 これらの状況を見て、世界各国の人々が「日本の誇り」と、大きな賛辞を送ってくれたという。その中の親日家台湾の李登輝元総統が「日本では我慢や礼節を教えた教育がしてあると信じている」と言っているが、彼は大東亜戦争の前に自分の受けた日本の教育を言っているので、戦後の教育を知らない筈はない。 戦後の教育をまともに実行しているのは現政権の諸公であり、またことある事に買い占めに走る人たちである。 日本人には、武士道精神に培われた優れた血が無意識に流れているのだ。

礼儀、節度、忍耐、勇気、信義、潔白、質素、倹約、情愛、廉恥、謙虚などなど多くの徳目が含まれているが、武士道という言葉は近年忘れられた感がある。 世界各国の人々の称える、日本人の折り目正しさは、まぎれもなく武士道の遺産であると思う。 さて、これからの日本はどうしたらよいか。被災地を復旧するのは容易なことではないが、それだけではなく、これをきっかけとして、日本国の大復興を考えねばならない。 今回の大震災は東日本だけでなく、日本全国に物的にも心理的にも大きな影響を与えた。新聞記事に山口県の中学校の先生が次のように述べているのは印象的だ。「被災地から遠く離れていても、生徒はすでに沢山のことを感じ、考え、人のためになりたいと感じていると感じた」「震災は悲しい出来事だったが、日本人としての健全な国家や愛国心を培い、家族に絆の大切さを実感する機会もまた多かった。私たちは震災を通じて考える課題を与えられた気がする」と。 政府もいろいろ考えるだろうが、どうするか。ところで環境省のクールビスの基準が、ポロシャツ、アロハシャツ、サンダル、Tシャツ...と言うのは本当なのか、半袖のワイシャツでは仕事が出来ないか。堕落もいい加減にして貰いたい。 今日の日本人には緊張感がない。國の守りを他国に依存していると、性根が腐ってしまうのだ。 この大復興は、日本をまともな國、本当の独立国 -新しい日本- に蘇らせなければ意味がない。それには長い時間がかかるが、政府の適切な施策に期待するとして、国民一人ひとりの精神的蘇生と努力が極めて大きな要素となることは、しかと心に刻み込んで置かねばならない。 復興のまず第一は憲法改正であるが、前号の高崎栄一郎氏の論文の結論に同意し、今回はそれ以上のことは触れないことにする。 最近、「若人を自衛隊、消防あるいは何らかの社会奉仕団体に一定期間入れて経験させたら逞しい人間になるのではないか」という意見がぼつぼつ出て来た。石原慎太郎、曾野綾子、平城弘通の諸氏らである。大賛成である。恐らく多くの賛成者があると思う。 これについては「あづま路」32号(11年9月)に書いたので今回は繰り返さないが、今思えばまともだった。 いずれにしても、日本の再興には現在の青少年層に期待を持たざるを得ないが、そのためにも我々自身、現在の己の生き様をよく見つめて、相応しくないものは改め、良いものは後進に伝えるなど、新しい国づくりに意欲的に貢献したいものである。武士道精神を持って・・・。 SKKの会の目的の重点項目「日本の歴史、文化、伝統の研究普及と次代への継承」の推進も意欲的に強化したいものである。 前にも書いたが、日本は狙われている。この大災害中にも、近隣の国々が我が国の状況を偵察に来ている。現憲法の前文の中に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して...」とあるが、現実と全く違う空文である。 (23.5.17記) |

|

私は、在米最後の研修で、米国東北部のニューイングランド地方を選びました。 1620年、英国国教の堕落に抗した清教徒ピューリタンの人々が、新天地を求めてメイフラワー号で、12月22日この地に上陸しました。 100数名の老若男女は、飢えと寒さのために半数の人達が果てましたが、残った方々は手を取り合って再び帰ることの許されない郷里、英国のおもかげを夢みて頑張りました。 米国の国旗は50個の星と13条のストライブがあり、この東部13州こそ米国建国の大きな柱となっていると思います。

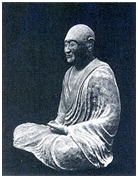

平成17年のはじめ、上野国立博物館平成館で、唐招提寺展があり、鑑真和上の像が祀られていた。和上は753年に聖武天皇の招きで中国から5度渡航に失敗し、6度目に盲目となり来日し、奈良の唐招提寺を建立し、東大寺・薬師寺で戒壇を設けられ、帰ることなく日本で没せられました。 昭和55年、鑑真和上の像が里帰りされ、北京の博物館に安置され、共産国中国の市民達が天安門 これより前、毛沢東主席の遺体が公開された時、極めて少ない人出であったと、知人が書の中に記しています。 北京の市民は、年月のへだたりやイデオロギーを越えて鑑真和上の里帰りに心からよろこびを抱いていたようです。 (23.5.17記) |

|

要するに、最高裁は事実審議は行わないから事実誤認を根拠とした上告は受け付けないという門前払いだ。各紙が大きく取り上げ、沖縄2紙はお祭り騒ぎを繰り広げたから、最高裁が何か集団自決について実質的な判断をしたかのように思っている人もいるだろうが、錯覚である。最高裁の決定はそもそも内容がなく、論評に値しない。三審制については、3回裁判が受けられるとのイメージを持たれているかも知れないが、多くの場合、2審までで裁判は事実上終わってしまうのである。 裁判の最大の争点は隊長命令説の真偽であった。大江氏はその著書『沖縄ノート』の中で、渡嘉敷島の守備隊長・赤松大尉を、「ペテン」「屠殺者」「アイヒマン」「罪の巨塊」などと呼んでいた。ところが、隊長命令説は、県の公刊資料や住民側の手記(宮城晴美『母の遺したもの』など)によって、平成12年(2000年)頃までには完全に崩れ去っていた。 疑わしきは罰する奇妙な論理

だが、2審は、「その後公刊された資料等により、控訴人梅澤及び赤松大尉の(中略)直接的な自決命令については、その真実性が揺らいだといえるが、本件各記述やその前提とする事実が真実でないことが明白になったとまではいえない」として、被告勝訴の判決を下した。「疑わしきは罰する」ともいえる奇妙な論理である。

最初のこの論理を展開したのは「百人切り訴訟」の判決である。日本刀で百人もの人間を斬り殺せないことは明かであり、そのことを一方では認めながら、他方で旧日本軍の中国人に対する残虐行為などを挙げて、それゆえ、「一見して明白なほどなかったともいえない」という理屈で、南京戦に参加した旧日本軍将校の名誉を毀損する記事を書いた新聞記者を免責したのである。日本の司法の退廃はとどまるところを知らない。

訴訟の経過を通じて残念だったのは、大阪地裁で1審が結審した後の平成19年1月、座間味島で宮平秀幸氏の新証言が明るみに出たのに、弁護団が反対尋問で崩されるのを恐れ控訴審で宮平氏の証人申請をしなかったことである。

沖縄戦当時15才の宮平氏は旧日本軍の伝令役を務め、昭和20年3月25日夜、座間味島の梅沢隊長のいる戦隊本部の壕に、集団自決用の武器弾薬を求めて村幹部がやってきたときの様子を至近距離で目撃していた。梅澤隊長は武器弾薬を渡さなかったばかりか、逆に村民に「自決するな」と「命令」し、しかも、それを受け、村長が自決のため忠魂碑前に集まった村民を解散させていたのである。

集団自決訴訟には数々の意義

梅澤、赤松両氏の悲願を成就できなかったのは残念だが、手弁当の弁護団によって支えられたこの訴訟には大きな意義があった。

第1に、沖縄集団自決の事実の解明が飛躍的に進んだ。新たな証言者が現れ、文献が発掘され、今後の研究の足がかりが出来た。

第2に、沖縄集団自決の真相が国民の間に広く知られるようになった。国民の目は節穴では無い。しかし、裁判を起こさなければ、これほど多数の人々の関心を呼ぶことは決してなかっただろう。

第3に、地元沖縄で真実のために戦う人々の核が形成された。周囲の同調圧力の中でも真実を守ろうという勇気ある証言者が現れ、地元作家は沖縄の新聞を相手取って新たな訴訟を起こしている。

第4に、文科省の教科書検定に影響を与えた。平成18年度の高校日本史教科書の検定で、同省は集団自決が軍の強制であったかのように書かれた記述に初めて検定意見を付けた。もっとも、文科省はその後、旧日本軍の集団自決への「関与」を認めたので反軍的記述はかえって増大した。ただし、検定意見書自体は撤回していない。

大江氏は事実が認められたかのようにコメントしているが、言論界の「戦後レジーム」を守った高裁判決でさえ、隊長命令は「証拠上、断定できない」としている。この作家はどこまでも虚言を弄するつもりのようである。

(皆本氏の提供で載せました。) |

| 第2章 酒の種類(その2) Ⅷ ビール ビール用のイーストには、上面発酵菌と底面発酵菌とがあり、イギリスのエールは上面発酵菌で高温で活動する。昔 上面に盛り上がった泡をパン焼きイーストに利用した。 一方底面発酵菌は冷房室で発酵させる。中世の時代には、北ヨーロッパで厳冬に仕込んだビールが、樽詰めで遠く地中海の国々へ輸出されていた。日本でも長崎のオランダ商館で樽詰めビールを飲用していて、将軍への献上もなされ、江戸まで運んだ。 紀元前3,000 年頃のエジプトではパンとビール(Hekitと呼んでいた)とが二つの最重要産業であった。ピラミッドの建設の時もビールは飲用されていた。古代ローマ人も女神ケレス(Ceres)から教はったビール「ケレヴイシア」(Cerevisia)を日常的に飲用していた。 ゲルマン人も紀元の初め頃、大麦、小麦、オーツでつくったビールを持っており、9世紀頃にはすでにホップを用い始めていた。13世紀にはラガービールをつくっている。ドイツ語の「ラーガー」(Lager)とは貯蔵所のことである。 イギリスにはローマ軍の侵攻(紀元前55年)以前にすでにサクソン人が「エール」を伝えていた。エールビールのことである。 1524年にドイツからホップ入りのビールが伝わっている。それ以後は暫くの間ホップ入りを「ビーア」と呼び、ホップの入っていない方を「エール」と呼んで区別していたが、今ではビールというのは商品名ではなく「エール」「ポーター」(porter)「スタウト」(stout)などすべての麦芽飲料の総称となっている。スタウトはイギリスのビールの一つで強い種類を云う。一方ポーターはイギリス式の上面発酵法で醸造された黒ビールの一つである。 アメリカでは植民地時代には各家庭で必ずビールが飲まれていた。まさに「液体の食物」であった。アメリカの東海岸一帯はオランダ人が入植したので、ビール醸造は早くから需要が盛んであった。ニューアムステルダム(ニューヨークの古い名)の初代社長ヤコブスは1644年にビール醸造所を設立する。メイフラワー号で渡米したイギリスの清教徒達もエールを愛飲していた。 Ⅸ 支那酒 中国の酒は大別して発酵酒(老酒など)、蒸溜酒(白乾児など)、合成酒(各種の薬酒)に分類できる。 老酒(ラオチュウ)の最高級品は浙江省紹興府の「紹興酒」(シャオシンチュウ)である。「もち米」に「麦麹」など特殊な黒色麹で発酵させ、陶製の「カメ」に詰め密封し、紙で目張りして、冷暗な所で長期保存する。 蒸溜酒には北方に名品があり、土地柄「カオリャン」を原料に使う。その高級品を「白乾児」(パイカル)と言う。

Ⅹ 朝鮮の酒 今から約2,000年前の古朝鮮の時代、1400年~1500年前の三国時代(高句麗、百済、新羅)に酒が飲まれていた事は文献上確認出来るが、どのように醸されていたかは定かでない。古朝鮮時代は「濁酒」(どぶろく)のような酒であったと思われる。三国時代には「三国史記」「三国遺事」に酒の名が出てくる。「旨酒」「美醞」は上等の酒で「醪酒」は濁酒のマッコルリのようなものであったようである。 世紀初頭にかけての約500年続いた朝鮮時代になると各種の酒の醸造法が記されたものが見られるようになる。これらは宮廷や官庁での酒造りではなく、民間の家庭での酒造りの方法である。この時代の酒造りは個人の自由であった。しかも女性の手によって造られていることが特徴である。20世紀に入り日本の植民地統治下に置かれるようになって、この酒が消えていく事になる。自由に酒が造れなくなった。酒税法を発布する事により、税金を取るようになったことから「家醸酒」が20世紀初頭を境目として朝鮮から消えていった。朝鮮の酒と日本の酒の違いは小麦麹と米、米麹と米の違いがある。前者は朝鮮酒で、後者は日本の酒である。韓国では薬酒(ヤッチュ)という表現に出合う事が多いが、高級な酒を意味し、いまでは透明な清酒を指す事が多いが、仕込時に漢方薬材を加えたものもあった。 日本の統治により個人の酒造りが禁止されたのは1910年、酒造りの技術を生活の文化として身につけた人々は、酒税法を無視して密造酒を造っていた。植民地統治に対する反抗の意味合いも強かった。速成の「マツコルリ」は数日で出来る。それを盛んに密造して生活の中で愛飲していた。 1945年、日本の統治は終わったが、今度は食糧難、酒造りに米を使う事は禁止される。1964年から韓国では米がすべて使用禁止になり、アメリカの援助物資の小麦粉で「マツコルリ」を造っていたが、1971年米の使用が解禁となり、「米マツコルリ」が市場に出たものの「小麦粉マツコルリ」に慣らされた人々はすぐに飛びつかなかった。焼酎やビールに馴染んだ層には魅力のある酒にはならなかった。 それでも密造業者にとって「米マツコルリ」が造れる事は大きなチャンス。様々な苦難を乗り越え「米」(サル)から醸した「サルマツコルリ」として一つの流れを造り出した。今韓国で生産されている「マツコルリ」は小麦粉の麹20%、米が80%で仕込まれたものが主流である。日本にも輸入されているのがこのタイプの「マツコルリ」「マツカリ」である。 Ⅺ 日本の酒 1)清酒

太古の日本列島には南方系の先住民が、米飯を処女が口で噛んで、唾液で糖化して「ひとよざけ」(一夜酒の義)を造っていた。酒を造る事を「かむ」というのはこれから来ている。次に大陸式の「かび」(菌)を用いて造る方法を朝鮮を 神功皇后の三韓征伐の結果、朝鮮の醸造人が移民して来て、朝廷、豪族などの氏神の神人となって酒造を企業化した。当時民間では家の主婦が酒造を主宰していた。その主婦を「とうじ」といい、「刀自」「家室」と書いた。現在の酒造りの醸造主任を「杜氏」(とうじ)というのはその縁である。 奈良朝時代は村主や自社の旦那等が収納した年貢米を利用して酒造りを行った。消費貸借の対象にした事が文献(日本霊異記)に残っている。 鎌倉時代には「酒屋」と「質屋」が双児の企業となり幕府の財政の一半を支えていた。当時の酒は今の朝鮮の「マツカリ」である。室町時代には「かすみ(空に似た)」「薄にごり」酒(どぶろく)が市場で立ち売りされていた。 2)合成清酒(Synthetic.Sake) 酒税法での規定「...アルコール、焼酎、又は清酒と、ブドウ糖その他...を原料として製造した酒類で、その香味、色沢、その他の性状が清酒に類似するもの」と規定している。合成法(コンパウンディング)による混合酒である。戦前は清酒メーカーの保護育成が至上命令の時代、合成清酒は」清酒の敵として高率の税が課せられ、消費者の嗜好は疎んじられていた。清酒の悪評の原因である「フーゼル油」(当時は精米歩合が悪く、米糠に含まれる軽質油で、熱燗にすると先に蒸発する)も防腐剤も含まないセーリングポイントを持っていた。それより先の第一次世界大戦末期の大正7年8月の米騒動に刺激され、理化学研究所の鈴木梅太郎博士らによって「米を用いない清酒香料」の研究が行われ、大正9年に完成し、特許を取る。この特許による「合成酒」を企業化し、「理研酒」「利久酒」などが市場に送り出された。当時は清酒の利益を害するとして「合成酒」と呼ぶのみで「合成清酒」とは呼ばせなかった。昭和12年日華事変が進むに及び情勢が逆転する事になる。国の農村政策が米消費推進から甘蔗増産に変わり、清酒用の原料米の割り当てが前年度より20%減らされ、清酒も割水の量を増やしたり、粗悪品が横行するに及んで、世間も合成酒の偏見を捨てるようになった。昭和15年、酒税法が改正され「合成清酒」が市民権を得、清酒に代わって主役の座を得る事になる。清酒メーカーも合成清酒会に進出し、配給酒には合成清酒が用いられるようになり、昭和18年の企業整備まで全国で550社余りの工場数に達した。19年には150社余りに激減した。 戦後の歩みは、昭和24年に酒類配給公団の廃止、清酒の自由販売の復活、昭和26年には合成清酒業者にも酒造米の割り当てが実現し、香味料として5%まで添加する事が許されたので「しぶ味」がなくなり、品質は格段に向上し「新清酒」として宣伝するようになった。当時の清酒2級と両者が消費者の感心を集めることとなる。その後は時代の大きな移り変わりの中で、高度経済成長、本物指向、カルチャー化の波に洗われ、今では姿を消して来ている。 3)焼 酎 昔は清酒かすに水を混ぜて、ランビキ(旧式蒸溜機、原理は単式蒸溜機)で蒸溜したもの。昔の清酒の「酒揚げ」(酒搾り)は、テコの理を応用し、石の重みで締める位で、粕の中のアルコール分は相当多く、焼酎の取れる量も多かったが、今日では水圧機で絞るので、今の清酒粕は焼酎の原料としてはあまり重きを置かない。それでも「粕取り焼酎」は珍重されている。初めから焼酎目的で米から濁酒を造り、それをランビキで蒸溜したものは「米取り焼酎」といって沖縄の「泡盛」と南九州の「球磨焼酎」に残っていて、 これに対して連続蒸溜機(パテント.スチール)によるものは「焼酎甲類」と称し前者と税法上も区別されている。市販の時のアルコール分が甲類は36度未満、乙類は45度未満と規定され、それ以上の度数のものはスピリッツ類に分類される。 種麹(たねこうじ)は蒸米に「アスベスギルス.アワモリ」を繁殖させたもので、黒色の胞子でおおわれている。黒麹と呼ばれてる。 酒税法の10種類に分類されるものの一つである。味醂の製法は中国からの伝来であって慶長の頃から流行した。関東では「ドライ」な清酒が出来なかったので、江戸市民の味覚が甘口を求め、味醂は関東で発達した。千葉県流山市は著名な産地である。

味醂の伝統的製法では糯米(もちごめ)の蒸米と米麹とに焼酎を加えて桶に入れておくと麹菌の働きで蒸米が糖化され麦芽糖が出来る。それを漉すと、黄色い透明な「みりん酒」を得る。現在では糯米だけでなく、ブドウ糖、水飴を加えたり、香味の調和の為に有機酸、アミノ酸塩、みりん粕を加えたり、濃度を調節するために水を加えたりしたものも合法的である。既成の味醂に焼酎や中性スピリットを加えて、のばすことも合法的である。アルコール発酵を伴わない点「清酒」や「濁酒」と一線を画し、また漉す点で「しろざけ」と異なる。甘蔗糖の甘さと比べて、さっぱりした味覚が喜ばれ、料理酒等に用いられている。「本みりん」(エキス分16°以上)と「本直し」(本みりん以外)の二品目がある。 5)日本のビール 徳川吉宗(1724年、享保9年)の時代、オランダ人カピタン船長ヨハノス.ティデンス、オランダ人外科医ウイロム.ケイデアル等が江戸に行き、当時の役人との対話「オランダ問答」でビールにふれている。又長崎に学んだ蘭芳医、大槻玄沢(1757年~1827年)の「盤水夜話」にビールの事を記している。又ビール醸造の最初の学問的知識を得たのは科学者、川本幸民(1810年~1871年)である。 幕末の開港後まもなく横浜居留地にアメリカ人の醸造技師ウイリアム.コープランド(1832年~1902年)が日本に於ける最初の本格的ビール技師とされている人物。明治元年36才で横浜に来ている。横浜山手天沼の湧水を使い「天沼ビアザケ」のブランドで売り出した。企業名はスプリング.パァレー・ブルワリー。明治2年の頃である。後にキリンビール横浜山手工場の一部になった。大正12年(1923年)関東大震災までの間、醸造していた。 「国産ビールメーカーの歴史」 明治18年 東京.淺田ビール設立 同 年 コープランドの醸造所をジャパンヴルワリーが継承 (銘 柄 キリンビール) 明治20年 官営の開拓史ビールを買い受けた大蔵組が「札幌ビール」を設立 明治30年~35年 日本ビール(ヱビスビール) サッポロビール(サッポロビール) ジャパン.ヴルワリー(キリンビール) 大阪ビール(アサヒビール) 愛知県半田九三ビール(カブトビール) 上位をこの5社が占めていた。 明治40年 日本ビール、札幌ビール、大阪ビールの3社が合同し大日本ビールを設立した。この時のビール占有率は、大日本ビール72%、キリンビール20%、その他8%(カブト、淺田)。日本にビールが登場して以来、ビール醸造家は百数十社に昇り、泡沫化し消えていった。明治34年にはビール税が設けられたが、それ以前は無税であった。 戦後、集中排除法による大日本ビールは解体になり、サッポロとアサヒに分割され、キリンは存続する事になる。昭和28年 キリン、サッポロ、アサヒの占有率は各33% と全く横並びの状態になった。その後昭和34年、沖縄にオリオンビールが設立され、サントリーが昭和38年にビールに参加(昭和初期にオラガビールのブランド名で売り出していたが撤退した)。昭和32年には宝酒造が宝ビールで参入しシェア2%になるも昭和41年に撤退する。 昭和51年にはキリンビールのシェアが63%になり、時の札幌ビールの社長よりキリンビールの分割論が出、分割を恐れたキリンビールは意識的に出荷規制を行いシェアダウンを計った。時を同じくしてシェア10%にまでダウンしていたアサヒビールが、表面発酵ビールであるスーパードライを投入し、劇的にシェアを伸ばす事になり、キリンの出荷規制を結果的に上手に利用した事になるが、その後キリンビールのシェアを抜きトップブランドになり、今日、キリン対アサヒのトップシェア争いは激烈な状態になっている。その間、第二,第三のビールが出現、焼酎シェアの拡大などでビール需要そのものが減少傾向になってきている。 6)日本の洋酒 「国産洋酒メーカーの歴史」 第一次世界大戦後、大阪の摂津醸造の技師であった竹鶴政孝がスコットランドに留学してウイスキー蒸溜の技術を学び帰国するも、摂津醸造でその技術を採用しなかった。サントリーの前身である「壽屋」の鳥井信治郞がこれを採用し、大阪山崎の天王山に「スコッチ」本場通りの工場を作り、大正12年(1923)~昭和8年(1933)にかけて醸造した原酒をベースとし「サントリー」のウイスキーを発売した。

竹鶴政孝は壽屋を退社してから「大日本果汁(株)」を創設し、北海道余市で「ニッカウヰスキー」を始めた。神奈川県藤沢にあった「東京醸造(株)」の「トミーウイスキー」は戦後しばらくして市場から消えていった。それに代わって「大黒葡萄酒(株)」の「オーシャン・ウイスキー」が登場。 最近、消費者の動きに変化が見られるようになったのに、ハイボールの復活がある。かっての洋酒ブーム時代、ハイボール、水割りが全盛を極め、それが焼酎に取って代わり、酎ハイ.お湯割り.ウーロン割り....全盛を極めているが、一方ではウイスキー復活の気配が見られるようになってきた。 第三章では酒税と経済の関係について話を進めて行きたい。 |

| 生まれつきの好奇心と、社会に出てから鍛えた心臓のせいか、失敗もあれば得をしたこともある。 20年ぐらい前、ドイツのマイセンで陶芸工房を見学した時、説明を聞き終えて一団が工房を出た後、私も陶芸の勉強をしていたので残って女工員に話しかけた所、その女の子は作りつつあった粘土の花細工を私に渡し「あなたにあげる」と云うのだ。これには面食らった。遠慮するにしても手を振るのも失礼かと思い受け取った。 部屋から出て妻に話すと「添乗員に話しておいた方がいいわよ」という。 話す機会もなくそのまま東京まで持ち帰ったが、何分粘土細工のこと、時間と共に乾いて壊れてしまった。

観光バスがルーアン広場に着いたのは初夏の午後、有名なルーアン大聖堂を見学することになった。この寺院は画家モネが朝、昼、夕の景を描いた有名な場所。15分の自由見学後広場に集まるようにとの添乗員の指示で自由行動となった。 私は海外旅行の時は小食主義を取り、たとえバイキングでも腹八分目、これにワイン又はビールを加えるのが通常だが、この日の昼はムール貝にサラダにパン。それまでは良かったが、妻がムール貝が口に合わないと言うので、残しては勿体ないので、私が2人前(鍋に殻ごと2杯)平らげてしまったのだ。勿論、消化薬を飲んだので大丈夫と思っていたのだが、早く出せ出せと中から矢の催促。 痛くなった腹を押さえて、広場から繁華街に向かうとデパート専門店の軒並みが見えた。 あと5分位で集合時間だ。同行で知り合った女性に「トイレへ行くので遅くなる。添乗員さんに伝えて」と告げ、一番手前の小売りデパート、プランタンへ入った。店員に尋ねると「トイレは2階です」と。急いで上がる。2階に行くと婦人服売り場、トイレはその奥にあった。大急ぎでドアのノブを掴んだが、ロックしてあって開かない。 そう言えば、欧州各国ではトイレは女性の領分で、番人の小母さんがドアの前に控えてお金を取ることが多い。そこで、お金を持って叩くのだが誰もいない。売場の店員が出て来て、今日はまだトイレは開けていないと言う。ああっそうか、ここはお金を取らないが、お客の要求がないと開かずのトイレなのだ。(緊急の場合なのでそれ以上詮索する余裕はなかった) 漸く開けて貰って、用事を済ませば天国! しかし時計を見ると5分過ぎている。私に付いて来た妻はドアの外で心配げな顔で待っている。「さあ出よう」妻を連れて下向きのエスカレーターのある所まで走る。私のあとを妻が走って追ってくる。 What’s the matter 男子店員が妻の後を追ってくる。(彼らには、置き引きの男を追っているお客さんと映ったに違いない) Non! No matter Toilet エスカレーターの下りを走り下りる。 外に出て、集合場所へ駆けつけたが、既に誰もいなかった。 「ツアーにはぐれた」妻の顔は真っ青だ。 *少しぐらい待ってくれても良いではないか=置いて行かれた者の感情。 *時間をきちんと守らせないといけない =置いていく側の論理 こんな事は後になって考えられることだが、置き去りにされた者にとっては死活に関わる問題だ。旅は終わりか?私は考えた。今日の宿舎はパリだ。この先、人に尋ねて行けば、必ず着く筈だし、電車賃も十分持っている。 黙って立っていた妻はポツリと言った。 「そう言えば、ルーアンではジャンヌダルク広場へ行くとバスの案内で聞いたわよ」 「ありゃ、そうか、助かった」 そう決まっていれば、そこまで行けば、私たちのツアーのグループに会える筈だ。― しかし私はフランス語が出来ない- 仕方がないので繁華街を大声で「ジャンヌダルクプラザ!」「ジャンヌダルクプラザ!」と 叫びながら歩く。フランス人はお節介だ。歩道にテーブルの出た飲食店でビールを飲んでいた小父さんが、指さして方向を教えてくれる。そちらに歩く。やがて日本人らしき女性(スラックス姿なので旅行者のガイドか?)が、あと二辻向こうへ行けば、ジャンヌダルク広場へ出られると教えてくれた。この間十数分、向こうに私たちのグループの知った顔が見えるではないか。 「助かった!」妻の嬉しそうな顔。 「遅れてどうも....」私から添乗員へ挨拶。 ツアー終了後旅行社からお客に対しアンケートをとることになっている。旅の良かった点、悪かった点、添乗員の態度は...等々、回答はご想像にお任せします。 (完) |

|

6月の「人類の生存をめざして」は50名の参加で盛会でした。原発被害の人類に対する放射線量の安全基準が明確でない現状にすっきりした回答を示してくれました。 第1部 ホルミシス効果と安全性 人体の放射線安全に関する現在の基準の根拠は、約80年前の、マラーのショウジョウバエに対するX線の実験による。X線を浴びたショウジョウバエの2代目3代目は死亡、奇形を見たことから、人体に及ぼす放射線の危害も、放射線量に直線的に影響するという、いわゆるマラーの法則が確立された。 科学的に人類は2つの大きなミスを犯した。一つは天動説であり、もう一つはマラーの法則である。 1984年放射線を浴びると元気になるという論文が発表された。通常の放射線量の百倍から千倍(1㍉~10㍉シーベルト/h)の照射で、DNA修復活動が活発になる事を発表した。活性酸素は老化の、細胞膜破壊の犯人とされており、微量の放射線を浴びると、老化防止酵素が活発になり、活性酸素は減少し、老化を防止するという。250㍉シーベルト/h で、老化防止酵素が増加し65才の細胞膜は7才台の若さになるという。持続期間は2ヶ月。現在も放射線による医療は続いている。 学者の間でも安全基準の意見が分かれる。一般大衆を惑わす風評被害だけが一人歩きする。微量放射線の医学利用のお話が続きました。 日本は世界で唯一の原爆被瀑国です。0.1秒の間に10の20乗のパワーで核爆発を起こす。森一久氏(京大湯川秀樹博士らと共に原子核物理専攻)の記録があります。彼は原爆投下時、コンクリートのビルの中におりました。ガイガー計数機の記録の大きさを見て原爆に間違いなしと思い、調査に広島の街を歩き回りました。その森さんは戦後長生きされて88才でなくなりました。その時の彼の皮膚は50才だったと言うことです。 私の友人は小学校6年生の時に、広島郊外の山を越えた疎開地でピカドンのキノコ雲をみました。現在78才で健康である。放射線被害は聞いていない。 微量放射線医療、ホルミシスの研究は勉強に値する課題です。 7月2日のNHKニュース深読みでも年間100㍉シーベルト以下問題なし、200㍉シーベルトの被爆は、野菜を食べない人と同じ程度の細胞破壊から癌発生へと続くと説明していた。メディアに踊らされている一般大衆が見えます。 第2部小型原発 原子爆弾は濃縮ウラン235の中性子による核爆発です。自然に存在するウランは238が99%、235が1%、これが神の作られた自然の姿で、爆発は起きません。 濃縮ウランによる大型原子力発電は炉心が8mもあり、アメリカ、とソビエト独壇場、メジャー資本の支配の元で、自由主義諸国はアメリカ支配、原発は 濃縮ウランの大型原子炉以外は開発不能に追いやられています。

服部先生の唱える、濃縮ウランを利用しないウラン238を利用した小型原子炉は人類に最適です。ウラン238の特性を良く理解し、炉心の温度が上がると共鳴作用がおき、中性子はウラン238に吸収されて、核分裂が減少して、温度が下がる。直径1mの小さな炉心は安定して作動する。核暴走も無く、ゆっくり核分裂し、メンテナンスも優れております。IAEA(国際原子力機関)でも認められています。

ところが日本政府は取り上げません。アメリカの核の傘の下で日本には原発の選択の余地はないのでしょうか。政治家は見向きもしないそうですが、考えさせられた講演でした。 |

| あづま路 62号 | 平成23年1月 |

|---|---|

| 落合登美雄 | |

| 中国の脅威と 米国の軍事戦略 |

高崎栄一郎 |

| 岡倉天心が愛した五浦海岸六角堂と横山大観 | 二丸 雄策 |

| 世界の酒の種類1 | 安東 達 |

| 大木戸句会より | 川和 作二 |

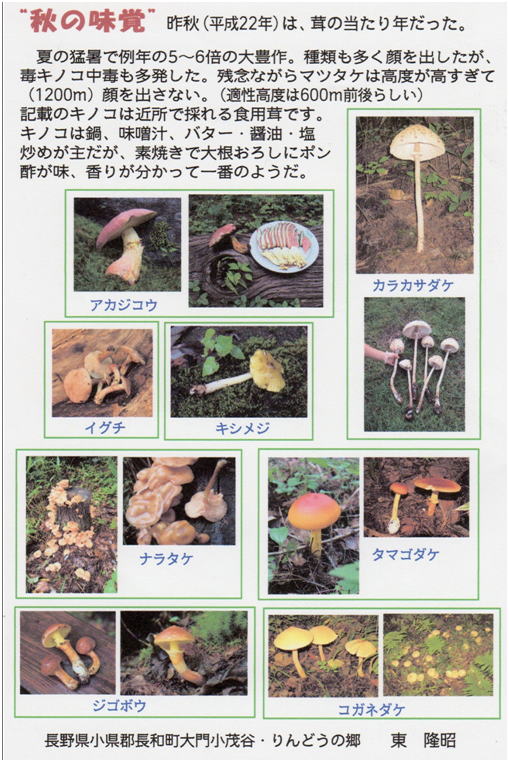

| 秋の味覚 | 東 隆昭 |

| 二ケ領用水 の 今昔 |

堀川 幸夫 |

| 袋田の滝 五浦海岸 勿来の関跡 |

依田 武敏 |

|

今年のプロ野球は今までに見る事の出来なかった大変面白いシーズンであったと思う。シーズン 3位から初の日本一のスローガン「和」を体現したチームワークでロッテが球史に残る「下克上」を成功させた。「下克上」とは国語辞典によると(下級の者が上級の者をさしおいて力をふるう事)とある。セ.パ両リーグで2007年からクライマックスシーズンが導入されて以降「下克上」3位からチームが日本一になるのは始めてだそうだ。(読売新聞記事参照) これは指揮官が「和」を理念として掲げるだけでなく、選手が活躍しやすい環境を整えるのに気を配り、心を痛めたと聞いている。正に「和」というスローガンがナインを一つにし、その結束力が日本一を呼び寄せたと言えるでしょう。 組織を運用するのに「和」を力説するには一般的には難しい面が存在するものである。何故なら必ず人の集まる集団には派閥というものが存在するからである。(派閥とは利害関係で作られた仲間のこと)野球選手の中には派閥はないと思いますが? 組織には4原則があり、その中に指令系統統一の原則と 統制範囲の原則というのがある。今回 指令系統統一と統制範囲が「和」をもって非常にうまくいったと思います。野球選手のような職業人を統率するのは派閥はないだろうから、一般の組織を統率するよりは纏め易いかも知れないが、就任一年目の西村監督が「和」を中心に置いて、立派に選手を統率.育成され日本一を成し遂げられたことに拍手を送りたいと思います。 月21日ロッテマリンズ優勝パレードに20万人の歓喜の「和」が広が

|

|

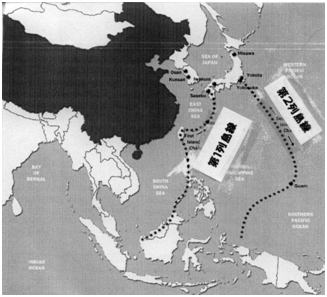

昨年9月以来、尖閣諸島沖での中国漁船衝突、ロシアのメドベージェフ大統領の国後島の強行訪問、北朝鮮による韓国・延坪島砲撃など、わが国と近隣国の領土問題が相次いで緊迫化した。尖閣諸島問題にからんで、中国との武力衝突が避けられなくなった場合、日本はどうするのか、米国に頼っていてよいのか、強い問題意識を持ったのは筆者だけではないと思う。

遡って9月23日、前原誠司外相がクリントン米国務長官とニューヨークで会談、クリントン長官は尖閣諸島が米側の日本防衛の義務を定めた日米安保条約第5条の適用対象になるとの見解を表明したという。衆議院議員稲田朋美氏も、9月30日のSKK公開講演会でこのニュースについて言及された。 日本の領土は日本人が守らなければならない。このような自覚を持ちながらも、米国が中国の軍事力をいかに評価し、その脅威にいかに対応しようとしているのか、インターネットで調べている間に、興味ある文献が見つかった。それは、米国の政策研究所「戦略予算評価センター」が2010年に発表した“Airsea Battle”(海空戦)と題する論文である。以下、この150ページ近い英語の論文の要点を部分的に紹介する。 ◆ 過去20年にわたる急速な経済成長によって裏付けられた中国の軍事力は、米軍の脅威となりつつある。半世紀以上にわたる米国の軍事力の圧倒的優位は、今や失われつつある。中国は海・空において、米国の行動の自由を束縛する戦力を展開しようとしているように思える。その舞台は、西太平洋である。 ◆ 紛争時、中国は大規模な先制攻撃により短期間で米軍基地や作戦部隊、指揮統制、補給に大きな損害を与えようとするであろう。これによって米国の軍事行動を長引かせて、米国には同盟国を守る能力がないことを浮き立たせる。 ◆ 中国の軍事理論家の頭の中には、2つの列島線があるといわれている。第1列島線(First Island Chain)は、日本本州から沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオを結ぶ線である。尖閣諸島は第1列島線の中国側に入っているようだ。第2列島線(Second Island Chain)は、日本本州から小笠原諸島から南に向かってマリアナ諸島、グアム、カロリン諸島を結んでいる(図参照)。 ◆ 中国は「接近阻止・領域拒否」能力を強化しつつある。「接近阻止能力」によって、沖縄の空軍基地、グアム島の空軍基地などの前方展開基地から米軍が作戦行動を取れないようにしたいと考えており、これらの基地をかなりの精度で攻撃できる通常兵器を装填した弾道ミサイルの配備を進めている。「領域拒否能力」の強化によって「第2列島線」海域での米海軍の行動の自由を制約したいと考えている。 ◆ 今後の米軍に必要な戦力は、現状の距離の短い攻撃力よりも、強靭な情報収集能力、長距離攻撃力、空中給油、前方基地の強化、兵站部隊、ミサイル防衛のためのエネルギー指向兵器(レーザーや素粒子を集束・指向して目標を破壊する)である。 ◆ 日本への期待 同盟国の中でも日本に関する記述がもっとも多いのは、日本への期待が大きいからであろう。とくに基地の強化、主要司令部や作戦拠点の地下化や山岳部へ移転、対空・対ミサイル防御システムとその運用の米軍との完全統合、4世代戦闘機の強化、第5世代機の調達、対潜水艦作戦能力強化。 結 論 沖縄の米軍基地の弱体化はどのような結果をもたらすのか? 中国軍事力の脅威に対して日本は何をすべきだろうか? 私見を述べる代わりに、櫻井よしこ氏の提言(SAPIO 2010/12/15)を引用させていただきたい。 『本国から遠く離れているため、米軍の東シナ海、南シナ海、インド洋における中枢戦力は空母になります。しかし財政状況の悪化から、オバマ政権は軍事予算を5年間で約10兆円減らし、空母も現在の11隻から9隻にするとしています。その分、日本が果たすべき役割は相対的に大きくなります。日米安保条約を対等のものにするためにも、日本は米国の弱い部分を補完する工夫をしなければならないと思います。』 『憲法を改正し、自衛隊を軍としてきちんと位置づける。もちろん侵略戦争はしないけれど、自衛のためには集団的自衛権を行使して、断固、戦うことを書きこむべきです。』 |

|

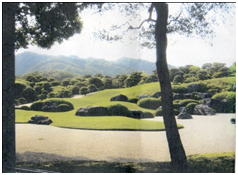

二丸 雄策 旅の効用には惰性に満ちた日常生活からの開放と旅した土地への関心がそれまでの数倍にも膨れ上がると言うことではなかろうか?ある年齢を超えると少し足を伸ばした旅の場合「ここへ来られるのもこれきりかも知れない」と捉えるのが多くなるような気がしてならない。 岡倉天心は福井藩出先の絹糸を中心に藩の財政に寄与した貿易店主の次男で幼少の頃から英語を学び日本古美術に関心を持つ外国人と深く関わり日本の美術、茶道、仏像等の日本の文化を世界に広めた。幕末の混乱期18歳で東京開成所(東京大学)を卒業し文部省に入省し明治維新を迎え、富国強兵、脱亜入欧を掲げ、西欧文化の模倣を目指し日本文化は捨て去られ、忘れられようとしていた。 アジアは一つ「東洋思想」と言う言葉で代表されるように日本の心を根底に持ちながら当時としては卓越した国際感覚を有した天心は今の日本をどのように見つめているのでしょうか? 五浦は五つの浦が開け明治39年日本美術院の本拠の主宰者天心を中心に横山大観を始め5人で創作活動を行ったところでもある。赤い建物の六角堂に打ち寄せる波は、時には優しく時には激しく、その時々の自分の心をあらわしているように聞こえたと思われる。

一方玄関に足を踏み入れると、目の前に枯山水の大庭園と借景の山々が織 りなす、深遠な調和美の世界が広がる。 創立者の「庭園も又一幅の絵画である」言葉通りである。茶庭、苔庭、枯山水庭、池庭等全精魂を費やした1万3千坪の日本庭園はまさしく四季折々の自然の変化に呼応しその表情は、連続日本一である事を証明している。 今回の小旅行を通じ、五浦海岸の岩壁に突き出た岩場、そこに天心は六角堂を立てた。その形状は若かりし頃の法隆寺の夢殿の影響を受けたのは間違いない。離れにポツンと立つ姿は正に茶室的空間である。ここで本を読み、本を書き、瞑想に耽った。まさに自然が織りなす一幅の絵になる風景である。天心は芸術家だったろうか。彼が美術界に残したのは何だったろうか。天心を師と仰ぎ、最期まで付き従った横山大観の言葉が分かりやすい。 「岡倉先生は、いわゆる筆を持たない芸術家で、つまり芸術家の上に来るもの、芸術家及び芸術家を指導する方だったのです。岡倉先生がなかったならば、今日の美術院もなかったでしょうし、もちろん我々もなかったでしょう」 筆を持たない芸術家、納得のいく評である。五浦の岩場に立ち、目を瞑り波の音を聞く。不思議と心が落ち着く。天心がこの地を拠点に選んだ理由が分かるような気がした。 追記 〇岡倉古志郎先生 国際政治学者 岡倉天心の孫 昭和36年アジア・アフリカ研究所創設(東京)所長。民族運動 非同盟運動を研究。日本学術会議副会長を務め、平成13年逝去。東京都出身 東京大学卒 著書 「死の商人」「非同盟研究序説」等 〇足立美術館(島根県安来市) ミシュラン、ブルーガイドで三ツ星評価 同美術館の庭園が8年連続日本一に選ばれる 日本庭園と近代日本画 |

| 安東 達 Ⅰ ワイン ブドウ酒はアジアにその起源を発し、ギリシャ、ローマへ伝わっ ワインは貯蔵性があるので、次第に蜂蜜酒やビールと張り合って勢力を増してくるようになった。特にイタリア、フランス、ドイツ、イギリス等、水質が悪く飲用水に乏しいので、のどの渇きを医するための飲料として普及していった。 紀元前1000年頃のギリシャでは、ワインは必ず水を混ぜて飲用し、野蛮人だけがワインを「生」で飲んだ。フランスのブドウの栽培はシーザーの時代に起こった。最初はマルセーユ周辺と考えられている。 イギリスではエセックスでワインがつくられていた。プランタジェネット王朝時代には、フランス西部を領有していて、前発酵を終えたばかりの新酒を輸入し、水代わりに飲用していた。ワインの輸送を守るために海軍を増強したのも、後の大英帝国の海上権の起源と言われている。百年戦争でボルドーを失ったイギリスは、供給地をスペインに求め、シェリーに転換していく。その後イギリスはスペインに代わってポルトガルのポートを求め、ポートがクラレットやシェリーを凌いでポピュラーなワインとなっていった。ナポレオン戦争の後は、南アフリカのケープワインが主力を占めるようになって来たと同時にイギリスの麦から醸造するジンを愛飲するようになるが、アルコール度数の高いジンによる弊害をなくするため、グラッドストーンのベベレッジ・ワインの関税引き下げを行った結果、ヨーロッパ大陸のテーブル・ワインが、ポート、シェリー、ケープ・ワインの消費を抜き去り、主力ワインとなっていくのである。フィロクセラ虫害でワインの価格が高くなり、スコッチ・ウイスキーが南下して、大きく需要を拡大する。 ワインの有名な産地、フランスに於いては、ボルドー、シャンパーニュ、アルマニヤック、ドイツではライン・ワイン、モーゼル・ワインがドイツを代表するワインである。イタリアは世界第二位のワイン生産国である。良いワインの大部分は北イタリアで生産されている。ロンバルディ、ピエドモント、グリア等々。ポルトガルのワインはポート・ワインに代表される。 その後カリフォルニア、オーストラリア、南アフリカ、アルジェリア、チリ、ハンガリーなどワインの産地は多い。 Ⅱ ブランデー ワインを蒸留して得たスピリッツがブランデーである。単式蒸留 Ⅲ ウイスキー 麦芽酒(モルト・リカ)の蒸留酒の一つである。「生命の水」の 世紀頃、ローマの錬金術師の発明を伝導士が伝えたものとされている。アイルランドとスコットランドのどちらが先か定かではないが、諸説がある。イングランドはアイルランドから輸入し、16世紀頃宮廷で愛飲されていた。スコッチは18世紀まではたいした産物ではなく、地場消費に過ぎなかった。18世紀後半からイングランドへ「スコッチ」が輸入されるようになったが、精溜してジンのベース、リキュールの原料として再生した。19世紀後半から「ウイスキー」自体として飲まれるようになったのである。一方蒸留技術の研究が進み、1826年にスコットランドのロバート・スタインが連続蒸溜機を発明してパテントを取り、アイルランドのダブリンで1830年、ドック・デイステラリー、イーニアス・コフィーが改良型の連続蒸溜機を発明し、特許蒸溜機(パテント・ステイル)ではコフィー式が勝った。「ブレンデッド・スコッチ」がイギリス全土に広がったのは1850年頃からである。 アメリカでのウィスキーは、ケンタッキー州で「コーン」「ライ麦」等 スピリット蒸留が始まった。南北戦争の頃である。 Ⅳ ジン 「ジュニーヴァ」(Geneva)の略、イギリスの現行法では「ジュ Ⅴ ラム

ランバッション(rumbushon)の略と言われているがよく分かっていない。もとは西インド諸島の甘蔗栽培地でモラセス(糖蜜類)を原料として発酵蒸留したスピリッツ。一面モラセスを熱 Ⅵ ウオッカ

Ⅶ テキーラ 1958年 ロカビリー曲「テキーラ」が我が国で大流行し、この酒がラテンのリズムに乗って有名になった。マゲー(Maguay)はサボテンの一種の竜舌蘭の樹液から醸造する。メキシコの高原では太古から飲まれており、起源や語源は定かでない。メキシコ象形文字の研究者の説としてノイスキテカトルという神が始めたと述べている。紀元1000年の頃の話である。1519年に初めてアバム高原にスペイン人が来た時には、すでに原住民が飲用しており、葉汁は胃薬、煎じた汁は目薬、乾燥粉末は黄疸に効果があり、生の葉は創傷に良いと言われている。 以下次号 |

|

|

大木戸句会 当期雑詠 飯倉豊司 独り居の襟元過る余寒かな 湯豆腐にありつくまでの南禅寺 メモ見つつ男の使い年用意 釜谷石頼 あらたまの金色の千木鳩放つ 据火鉢大きく冷えて蟄居の間 頚埋む今日の布団の日の匂 川和作二 教会の塔と競り合う冬木立 大寒の山どっしりと入日負ふ 日の入りや橋渡る間に冴返り 杉野昌子 畝さらに高く土上ぐ葱畑 大根切る音さはやかな目覚めかな 湯豆腐の肩ふるはせて湯気の中 関口湖舟 細けれど長き絆の賀状書く 数え日の病棟に増ゆ千羽鶴 煉瓦蔵の錆びし閂石蕗日和 中本保子さん遺句(病床にて作句) 神は病苦を与へたまへり梅雨ふかみ 難病と聞きても平静梅雨晴間 告げられし余命いくばく梅雨の雷 成22年7月9日午後4時30分逝去 享年88才 |

|

堀川 幸夫 事務所の近くに「二ケ領用水」というのがある。 この用水路沿いには、整備された舗道があり、歩行者と自転車にとっては快適な散歩道となっている、私自身も、専ら自転車を使うことが多いので四季折々の景色を楽しみながら重宝させて戴いている。春には桜、特に枝垂れ桜が満開になると綺麗であり、用水の水面に浮かぶ花びらが、流れにまかせて向きを変える様など、絵画のような風景が感じられる。元々は農業用水であったが、時代と共に農地は宅地化し、現在の用水は近隣住民の憩いの場と 「二ケ領用水」は多摩川を水源として、川崎市多摩区から幸区までを流れる、全長32kmの用水路である。江戸時代末期には、その水流を活かし、幾つかの水車が回り精米や製粉が行われて この地域では、二ケ領用水の完成により、新田の開発が進み「稲毛米」と呼ばれる上質な米を産することとなった。江戸では「すし飯」として大変な人気であったそうである。二ケ領用水が運ぶ水は、当時盛んであった稲作にとっての生命線であり、米の生産量を大幅に増加させた反面、取水にまつわる大小様々な騒動を引き起こしている。中でも1824年(文政4年)の夏はひどい旱魃であり、水不足に苦しむ下流の農民が、中流の溝の口にあった施設を襲撃した事件(溝の口水騒動)が起きている。 話は少し横道にそれるが、川崎には武蔵という名前のついた駅名が多い。 いわく、武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝の口など、そこで武蔵とはどの範囲まで及ぶのか興味があって調べてみた。すると驚くなかれ、現在の行政区分では、埼玉県のほぼ全域、東京都23区及び多摩地域、川崎市の全域、横浜市の大部分が武蔵に含まれることが分かった。従って現在墨田区に建設中の「東京スカイツリー」も同じ武蔵国に属しているのである。 最近のニュースではその高さが500mを超えたとのこと、平成24年春の完成時には634mとなるらしい。ではどうしてなのか、どうも634という数字はムサシと読む、即ち武蔵から決まったというが、真偽の程は分からない。634mというのは塔のてっぺんに付けるアンテナの先までの高さであるが、現代の建築技術の粋が詰まった塔の高さが歴史的な地誌名で決まるとは、面白い気がする。しかもスカイツリーの建築思想や技術には「和」の考え方や伝統技術がしっかりと取り入れられているとのことである。塔の完成後にはきっと多勢の国民が、ここを訪れると思はれるが、こういった和の思想や伝統技術がどこに活かされているのか、知っておくと興味も倍加されるに違いない。 時代は遡るが、645年に大化の改新が行われ国司が派遣された。 710年頃には、当時牟邪志(むざし)知知夫(ちちぶ)と呼ばれた地域を合し武蔵国としたらしい。武蔵国には21郡が置かれ陸奥国の40郡に次いで多い。古事記伝に関わる本居宣長の説では、武蔵国は相模国と共に総国に含まれフサカミが「サカミ」フサシモが「ムサシ」となったとされる。 平安時代には4つの勅使牧が置かれ、これらは毎年50頭の良馬を朝廷に納めていた。江戸幕府開府以来、武蔵国は徳川政権のお膝元となり、日本政治の中心となった。 1853年(嘉永6年)、黒船来航によって江戸をはじめ、武蔵国沿岸は脅威に晒された。幕府や韮山代官所は危機感を強め、品川沖にお台場を建設し、多摩郡などで農兵隊を組織した。八王子同心が動員され、近藤勇などが新撰組の中核を担った。1854年武蔵国神奈川の横浜村で、日米和親条約が締結された。 川崎市は南北に細長く伸びており、多摩川に沿って発展してきた市であるが、二ケ領用水もほぼこの多摩川に並行して北から南へと流れている。最近では、都市生活に潤いを与える貴重な環境として、後世にのこそうとの市民の熱意により、冬にはカルガモの親子が泳ぐ市民憩いの場となっている。 |

|

依田 武敏 11月4日~5日、SKK22年度の旅を催行しました。男性12名 女性8 名計20名で、天候に恵まれ楽しい旅が出来ました。< 集合場所は東京駅丸の内側、新丸ビル南側の道路、“行幸道”、8時4分集合 9時出発の予定でしたが、8時45分には全員が揃い、出発しました。日本橋に出て首都高速道路に入り 6号線を三郷まで順調に走りました。三郷から常磐道に入り最初の休憩地守谷SAでトイレ休憩を取り,常磐高速道路を快適に走り、次の休憩地友部SAまで1時間足らずで走りました。那珂ICで高速を降り、一般国道118号線で大子町袋田を目指す。久慈川を右に左に見ながら北上する。山々は紅葉が始まっている。 袋田の滝を見学する。水量が豊富で見応えがありました。今回初めてだが、エレベーターで4Fまで昇り、滝の降り口を正面に見る観瀑台が出来上がっており、上から滝を見る事が出来ました。

運転手さんの心配りで駐車中の車内で弁当を食す。1時半頃昼食が終わり出発。峠道を左右にゆれながら花貫渓谷を抜け高萩に出る。高萩から北茨城まで一区間高速に乗る。トイレ休憩を取るためにわざ

北茨城市に入り、野口雨情記念館に寄る。館長さんの挨拶説明を聴き童謡作詩家の印象が強いが、数は民謡作詩の方が数倍多いと聴き、驚く。生家はかって水戸徳川家藩主の御休憩所で「観海亭」と称されて「磯原御殿」と言われた名家で、家業は回船業を営んでいた。この家の長男として明治15年5月29日に生まれた。生家は記念館から北に200m程の所にあり、現在はお孫さんが家主として住まわれている。約50分程の見学を終え、今日の宿となる五浦観光ホテル別館に向かい、約10分ほどで至る。4時少々過ぎに投宿する。

6時から宴会を始める事を決め、4人ずつ5部屋に分かれる。フロントが4Fにあり、8Fの部屋となる。5時から「鮟鱇のつるし切り」のショウを見学後、温泉を楽しむ。

理事長の挨拶、板橋さんの乾杯の音頭で宴会に入る。カラオケも用意され、鮟鱇鍋に舌鼓を打ち、2時間の楽しいひとときを過ごす。若女将の挨拶の中で、日の出が素晴らしく是非明朝楽しんで下さい、日の出は6時3分の予定とのこと。

翌朝は晴天で、海から昇る日の出は本当に素晴らしい景観でした。

9時45分の出発予定でしたが、六角堂、天心の居宅見学が9時30分から出来るとの事で、出発を少々遅らせ見学する。

10時に出発し、すぐ茨城県天心記念五浦美術館に着く。前もって20名の名簿を送り申込をしていたので、係員が待っていて下さり、館内の説明を受ける。天心に関する資料の部屋は常設。この時期企画展として、没後30年の堅山南風展も催されており、見学時間を1時間取るも、少々足りない感じでした。 堅山南風は横山大観に認められ、終生大観を師と仰ぎ、日本美術院を中心に活躍した人です。長命で93才まで生きられ、最後の作品は93才のものでした。

岡倉天心は近代日本を代表する文明思想家で現東京芸術大学、校長の職を辞して、日本美術院を創設し、やがて五浦に居を構え、明治39年には日本美術院を再編成して4人の愛弟子 横山大観、下村観山、菱田春草、木村武山を呼び寄せ、日本画の近代化を目指した美術活動を展開した。

文久2年(1862年)福井藩の命で生糸貿易を営んでいた岡倉覚衛門の子として横浜に生まれた。18才で東京帝国大学文学部を卒業し文部省勤務、古社寺の調査や、東京美術学校(現東京芸術大学)創設に尽力し、明治22年(1889年)開校し、校長となる。

美術館見学を終え、県境のトンネルを過ぎ福島県、勿来の関へ、関所跡地の石畳を500~600m歩き関所跡、源義家銅像等を見学する。バスに迎えに来てもらい、小名浜へ向かう。

40分ほどの見学で出発、最後の楽しみ、お土産購入のため鮮魚店に立ち寄る。運転手さんの紹介で 600~700円の品3点、1000円で良い。また鮮魚も割安で購入させてもらいました。

帰路はいわき勿来ICで高速道路に入り、東海SA、守谷SAでトイレ休憩を取り、三郷ICで常磐道から首都高速道路へ、入って早々に渋滞に巻き込まれる。予定より1時間遅れて6時過ぎ東京駅丸の内北口側に帰着、解散となる。

|

起き、津波が押し寄せ、家も自動車も船も全部流されてガレキノ山と化す大惨事になりました。民宿の屋根の上には観光船が、小学校の

起き、津波が押し寄せ、家も自動車も船も全部流されてガレキノ山と化す大惨事になりました。民宿の屋根の上には観光船が、小学校の の社説に同感するところ大でしたので引用させて頂きました。今こそ被害者に更なる愛の手を差しのべ、早く安心した快適な生活に戻られるよう願うものです。どうか今こそ、政治を大きく動かして欲しいと思います。

の社説に同感するところ大でしたので引用させて頂きました。今こそ被害者に更なる愛の手を差しのべ、早く安心した快適な生活に戻られるよう願うものです。どうか今こそ、政治を大きく動かして欲しいと思います。 幕末の頃に完成したと言われる。もともとは武士の道徳の規準であったが、徐々に一般大衆に溶け込んで日本人の血となり、その価値観に繫がっていったようだ。

幕末の頃に完成したと言われる。もともとは武士の道徳の規準であったが、徐々に一般大衆に溶け込んで日本人の血となり、その価値観に繫がっていったようだ。

これで2審の大阪高裁判決が確定し、平成17年8月の提訴

これで2審の大阪高裁判決が確定し、平成17年8月の提訴

古いものを「老酒」または「陣紹」(チンシャオ)と言う。燗をして飲む。我が国では「氷糖」(ピンタン)を入れ甘味を補って飲むが、上質な老酒はその必要がない。

古いものを「老酒」または「陣紹」(チンシャオ)と言う。燗をして飲む。我が国では「氷糖」(ピンタン)を入れ甘味を補って飲むが、上質な老酒はその必要がない。

今日隆盛を誇っている。麦焼酎、そば焼酎、等もこれに類するもので、酒税法上「焼酎乙類」と称する。

今日隆盛を誇っている。麦焼酎、そば焼酎、等もこれに類するもので、酒税法上「焼酎乙類」と称する。 最後発としてキリンビール社もキリンシーグラム社を設立し、御殿場に工場を作りウイスキー業界に進出してきた。戦後の第一次洋酒ブーム、第二次洋酒ブーム、各メーカーがチェーンバーを全国的に展開、カクテルブームに乗って

最後発としてキリンビール社もキリンシーグラム社を設立し、御殿場に工場を作りウイスキー業界に進出してきた。戦後の第一次洋酒ブーム、第二次洋酒ブーム、各メーカーがチェーンバーを全国的に展開、カクテルブームに乗って

った。5年ぶりに日本一に輝いた優勝パレードは紙吹雪の舞う中、千葉市美浜区の幕張新都心で行われた。ファン20万人が沿道に詰めかけて大盛会であった。私たちは今こそ組織の結束と「和」の必要性を学びたいものである。

った。5年ぶりに日本一に輝いた優勝パレードは紙吹雪の舞う中、千葉市美浜区の幕張新都心で行われた。ファン20万人が沿道に詰めかけて大盛会であった。私たちは今こそ組織の結束と「和」の必要性を学びたいものである。 2010

2010

疑であった。美術館を造った足立全康はこの地で生まれ、小学校を卒業後、身を粉にして木炭の運搬と小売を手がけた商人であった。その後紆余曲折しさまざまな事業を起こし、大阪で繊維問屋

疑であった。美術館を造った足立全康はこの地で生まれ、小学校を卒業後、身を粉にして木炭の運搬と小売を手がけた商人であった。その後紆余曲折しさまざまな事業を起こし、大阪で繊維問屋 た。英語のワインはラテン語ヴィヌム(

た。英語のワインはラテン語ヴィヌム( で約

で約 ケルト語シェク・ベア

ケルト語シェク・ベア ニーヴァ」は「ダッチ・ジュニーヴァ」即ちオランダ産輸入品を言い、「ジン」は「ブリテッシュ・ジン」でイギリスの国産品を称している。フランスの酒税法の定義では「ジュニバー樹の種子の存在において、ライ麦、小麦、大麦またはオーツの発酵もろみの単一蒸留品」と定めている。

ニーヴァ」は「ダッチ・ジュニーヴァ」即ちオランダ産輸入品を言い、「ジン」は「ブリテッシュ・ジン」でイギリスの国産品を称している。フランスの酒税法の定義では「ジュニバー樹の種子の存在において、ライ麦、小麦、大麦またはオーツの発酵もろみの単一蒸留品」と定めている。 語源は

語源は  英語では「ヴォドカ」ロシアの国民的飲料である。蒸溜酒を「生命の水」略して「水」という。無色、無臭、無味なのが、全ての調合酒に向くので、カクテルのベースとして需要が高まってきた。ウオッカの原料には決まった規定はない。その国で得られる

英語では「ヴォドカ」ロシアの国民的飲料である。蒸溜酒を「生命の水」略して「水」という。無色、無臭、無味なのが、全ての調合酒に向くので、カクテルのベースとして需要が高まってきた。ウオッカの原料には決まった規定はない。その国で得られる して親しまれている。

して親しまれている。

昼食会場、いわき「福山」海鮮料理の店に着く、お刺身定食を食す。量の多さに驚く、約

昼食会場、いわき「福山」海鮮料理の店に着く、お刺身定食を食す。量の多さに驚く、約