|

*

|

|

|

67

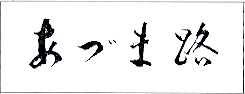

| あづま路 67号 戦争体験特集 |

平成25年7月 |

|---|---|

| こだわりが無くなれば | 栗原 弘 |

| 沖縄戦における統率 | 皆本 義博 |

| 国民の祝日 | 関口 利夫 |

| 九州の小京都「飫肥城」 | 吉村宇太麿 |

| 新島八重の生きた時代背景 | 二丸 雄策 |

| 酒の文化6 酒と健康 | 安東 達 |

| 高幡不動尊と百草園 | 近藤美明 |

| 原子力規制委員会 | 藤井 清司 |

| 大木戸句会 | 川和 作二 |

| 本気で防衛論 要旨 | 藤井 清司 |

|

先輩会員の工藤とむさんが亡くなりました。3月2日。こだわらず、穏やかな行い、工藤さんを思い出します。2月14日付け、3月公開講演会の自筆の一言通信が着いておりました。 「これまでSKKで過ごさせて頂きました時間は、それだけでとても豊かな贅沢だったと気づきました。感謝致しております。有難う御座いました。」 合掌。 無罣凝故無有恐怖(ムケイゲコムウクフ)という、般若心経の一節を思い出しました。仏教では四苦八苦と言う言葉があります。その中の一つに五蘊盛苦(ゴウンジョウク)があります。五蘊は人間らしい営み、欲求とか煩悩、こだわりでしょうか、それが旺盛だと苦しみが生まれてくる。こだわりが無くなれば恐れというものは無くなります。自尊心や世間体のこだわりを無くすれば恐れというもの、煩悩や苦悩は無くなる。

癌の宣告を受けた時も、この言葉で精神的に大分救われたように思います。交通事故で支社の窓口に怒鳴り込まれた時も、会社の身分だとか、組織への「しがらみ」が大分私を苦しめました。見栄やこだわり、執着を捨てれば、苦しみは無くなるのです。

仏の教えによりこだわりは無くなります。こだわりが無くなれば恐怖も無くなります。あり得ない夢想に振り回されないで、安らかな境地が得られます。般若心経はそう教えています。ここは私が般若心経に接して一番気に入ったフレーズでした。

現実を見ると、世の中は大変なことだらけ、生きているのが嫌になります。心配したら切がありません。自分の子供さえ思うようにならない。自分の身体も思うようにならない。それで胃が痛くなるほど心配しても、現実はあまり変わりは無い。

肺がんの宣告を受けた時、自分の病気について考える。末路が近いのではとか。心の苦しみ葛藤が始まる。悪循環になり苦痛が苦痛を呼び、悲壮感がみなぎり、余計に病状は悪化する。ここから脱却する道は無いのだろうか。悩んだりしました。

|

|

(1) 陸軍 第32軍司令官 牛島 満 陸軍大将 (鹿児島県) 愛読の書 『言志四録』 統率方針 『放而不逸』 飾らない真の武人

沖縄戦に従軍した海兵隊戦史家 ビーニス・フランク

た。」

(2) 海軍 沖縄方面根拠地隊司令官 太田 實 海軍中将(千葉県)

海兵41期、昭12・12大佐、呉海兵団副長、漢口特務部長

沖縄方面根拠地隊司令官拝命。 20・6戦死。 沖縄島は・・・・・一木一草焦土と化せん。糧食6月一杯を支 「第32軍司令官宛の電報」 「敵戦車群は、我が司令部洞窟を攻撃中なり。根拠地隊は今11日

(3) 海軍 第二艦隊司令長官 伊藤 整一 海軍大将(福岡県)

海兵39期、海大トップ軍刀組、戦艦榛名等艦長、連合艦隊兼第一 4/6菊水1号発動。戦艦大和、巡洋艦矢矧、駆逐艦8、燃料片道

「GF機密第060001番電」 昭20・4・5

柱島沖大和艦上で出撃命令の下達。 昭20・4・6 若い艦長が、「GF最後の作戦と云うならば、なぜ参謀長は日吉の

4/7 08:00 海軍次官から「天皇陛下が戦捷御念願御代拝 として高松宮を伊勢神宮に御差遣」の旨電報。

第五航空艦隊宇垣纏司令官は、GFに独断で15機で直援。この中に 14:25 敵機延350機の波状攻撃により大和、矢 |

|

4月末から5月上旬にかけて前後10日間の連休に入った。高速道路はじめ新幹線、空の便など、例年のことながら大混雑である。良く見ると、最後の日は何と振替休日なのだ。みんな夫々にこの期間を使って、故郷を訪ねたり、あちこち旅行したりして楽しんでいるのは結構だが、この10日間の中に、『国民の祝日』が4日あるのには改めて驚いた。「昭和の日」「憲法記念日」「みどりの日」「こどもの日」である。

果たしてこれを意識している人がどの位いるものやら・・・。およそ今の『国民の祝日』は、多くの国民にとっては、国旗を掲げるでもなく、普通の土曜日曜並みの休日にしか思っていないのではないか。

今日は「昭和の日」であるが、NHKも新聞も、特別に「昭和の時代を振り返る」という番組、記事はない。本来ならば、このような日に、波乱万丈だった昭和史を毎年少しづつでも取り上げ、正しい日本史を、然る可き講師が語ってくれれば、学校では日本の歴史をまともに教えて貰えなかった多くの日本人が、「大東亜戦争」「敗戦と戦後の復興」そして「昭和天皇のご聖徳」などを、改めて勉強し、日本人としての誇りを持てる糧となるであろうに・・・。 同じように、来る11月3日も、「文化の日」などという訳のわからぬ名より「明治の日」とした方がはっきりしていい。そして、輝かしい明治の時代を少しづつ振り返るのだ。

昔は、元旦、紀元節(現建国記念日)、天長節(現天皇誕生日)、明治節(現文化の日)には、小学校で生徒は登校し儀式を行った。これは人間形成上大きな節度ともなり意識付け、糧ともなったと思う。が、今から復活することはできまい。

国民が祖国にしっかりとした誇りを持てぬまま、国家意識が希薄なまま、我が国は今大変な非常時に入ってしまった。 政府、政治家もマス・メデイアも、余程真剣に対応しなければいけないことは勿論であるが、国民一人ひとりも、今こそ国家意識をしっかり持つことに努め、国際情勢を見守り、一体となって日本国を守ってゆかねばならない。悠長に構える余裕はない。 (25.4.29記)

|

|

この春宮崎を訪れる機会があった。以前から一度行ってみたいと思っていた「飫肥城址」まで足を伸ばすことにしてレンタカーを借りた。宮崎市内から南へ約50km余りの日南市にある。全国的ではないこの城は、薩摩の島津氏との幾たびかの領地争いの結果、豊臣秀吉の九州征伐の後、伊東氏に与えられた小さな平城である。その後もたびたび領地争いは続いたが、明治まで伊東氏が治めたようだ。地名も珍しいし初めてでは読みづらい名前である。春雨がさらさらと降りそそぐなかを、車を城裏に着け、五十段ばかりの階段をゆっくりと昇る。そこに古びたいかにも歴史を感じさせる裏門があり、くぐりぬけるとそこが本丸跡であった。天守閣も何もない。杉の木が数十本乱立しているだけだ。「飫肥杉

飫肥城の歴史を改めて追及してみよう。

何とわが故郷の宇佐八幡宮の神官であった土持氏が南北朝時代に築城したらしい。室町時代の末期薩摩の島津氏は、鎌倉時代から日向で勢力を蓄えてきた伊東氏の南下に備えていた。その後、島津氏

秀吉の九州征伐において家臣として功績のあった伊東氏に秀吉は飫肥城を与えた。以後、明治維新の廃藩置県まで伊東氏が統治した。伊東、島津の勢力が1つの城をめぐって争い続けたのは日本歴史上、稀有な例らしく、飫肥城における伊東氏の執念は凄まじかったのである。

その伊東氏とは、鎌倉時代、曽我兄弟の仇討で殺された工藤佑経の子孫といわれている。鎌倉時代、日向の地頭職を得て土着したが、正式には足利尊氏によって、伊東佑持が下向し、

この城下で生まれ育ったあの明治の外交官小村寿太郎が、飫肥藩校「振徳堂」で教育を受け、日本が一等国にならんとしていく日露戦争期の外交戦略を担当し、日本の意思を強く打ち出して切り開いたこととは、何か因果関係があることなのであろうか。 |

|

私は、長年繊維の業界でポリエステル、ナイロン、アセテート、レーヨンの生産メーカー・帝人株式会社に勤めて、営業、マーケテイングの仕事をしておりました。そこで、講演のテーマはファッション文化と考えていたのですが、ロータリーは異業種の方の集まりなので、共通性のあるテーマがいいだろうと思いました。ロータリーは愛、絆、奉仕という事ですし、もうすぐ東日本大震災から2年になりますが、会津若松の出身である新島八重さんの話がよいだろうと思い、テーマとしました。 日本の伝統文化、歴史を紐解くということが、プログラム委員会の活動方針に入っておりますので、新島八重さんに触れながら、当時がどういう時代だったかを、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 今の時代、北海道の方にはロシアの空軍機が飛んできたり、中国との尖閣諸島を巡る紛争、韓国とのもろもろの問題など、国際情勢は緊迫しておりますが、今の時代と、新島八重が生まれ育った頃とを重ね合わせて考えますと、合い通じるところがあるのではないかと思います。 当時の日本では、明治維新の立役者としての坂本竜馬がクローズアップされますが、彼の思想は、熊本の蘭学者横井小楠や信州出身の佐久間象山の影響が大きいです。象山が江戸で開いた塾の門下生には勝海舟や吉田松陰などがおります。開国か攘夷かの争いになり、最後は戊辰戦争になるわけですが、新島(旧姓山本)八重は会津若松で戦っております。後に八重の夫となる新島襄は、勝海舟の海軍練習所で学びながら、佐久間象山などを通じて八重の兄である山本覺馬の影響なども受け、海外の文献を勉強しておりました。その少し前にアヘン戦争が起こります。イギリスでは産業革命の結果、人々は紅茶を飲むようになってきたのですが、それを中国から輸入することで、いわゆる今でいうところの貿易赤字となり、赤字をいかにして止めるかということから、インドでケシの花を栽培して中国にアヘンを輸出し、そのために中国ではアヘンが蔓延するところとなりました。これを因にアヘン戦争が起こるわけですが、最終的には香港の割譲などで結着します。日本も函館、長崎、横浜というように開港していき、これらの施策に反対する者は安政の大獄で弾圧されますが、その後井伊直弼が桜田門外で殺害されると、時代は大きく変わっていきます。坂本竜馬は薩摩と長州を結び付け、薩摩、長州、土佐といったところが大きな力となり、開国-明治維新- に走っていきます。 開国の前ですが、ペリーが来日した時、吉田松陰はそれに乗り込んでアメリカに行こうとしましたが失敗します。新島襄は安中藩の藩士ですが、江戸育ちであり、この点少し要領がよかったのか、函館からロシア領事館の司祭であったニコライの協力によりアメリカに密航します。アメリカに渡って、船主であったハーデイーの援助を受けてフィリップ・アカデミーという学校に入ります。キリスト教の洗礼も受け、その後アマースト大学に入ります。アマースト大学では後の札幌農学校のクラーク博士と交流します。新島襄は欧米の事を勉強して、日本で学校を創りたいと思い、帰国後、明治8年に同志社を開校します。その後、新島八重と繋がっていくのですが、八重の兄の山本覺馬は、会津藩の京都守護職の下におり、攘夷派として天皇を守る立場にありました。八重は死んだと思っていた兄が生きている事を知るのですが、山本覺馬は、佐久間象山の弟子でもあり大変優秀な人物で、会津藩の日新館の先生もやっていました。そこで八重を鍛え上げます。会津藩には「ならぬことはならぬものです。」という「什の掟(什の誓いとも言う)」があります。その一つは「年長者の言うことに背いてはなりませぬ」というようなものですが、要は信念を貫いて生きてきたという事です。 お手元の資料には、第1期として会津の時代があります。第2期としては、死んだと思っていた兄が生きていたので、兄を頼って京都にいきます。兄と一緒に生活を共にし、そこで新島襄と結婚し、学校を創っていったというのが京都の時代です。そして、新島襄が若くして死んだ後、八重さんは看護婦にもなります。日清・日露両戦役の際は、従軍看護婦として内地で傷病者の介護に当りました。その後も、日本赤十字社に協力して一生を過ごしております。 陸軍元帥大山巌の妻である大山捨松とは、戊辰戦争で共に戦った仲でした。明治の代になって、捨松さんは留学先のアメリカで、看護学を学びます。帰国後の捨松さんは八重さんと同様、日本赤十字社の事業に協力したという、会津女性の歴史があります。 八重が死んで81年になり、山本覺馬が死んで120年経つそうです。今回、丁度大河ドラマが会津若松の事を取り上げていますが、それと福島県の3・11の震災と関連付けて、もっともっと強く生きなければいけない、そしてどんな苦労があっても人に奉仕していこう、ロータリーの思想と似ておりますが、そんな事を頭の片隅において見て頂ければ本望でございます。 大河ドラマでは、会津時代、京都の同志社を支えた時代、夫が亡くなりその後どのような人生を送ったのかを、1年間放映します。明治23年、新島襄が大磯の旅館・百足屋で亡くなるわけですが、その最後を八重が看取って、碑に書いてある徳富蘇峰が立ち会って学校を支える、よろしく頼むということで繋がれて、今の大学になったということでしょう。 大隈重信は佐賀藩の出身で長崎に学び、福沢諭吉は九州の中津に生まれて、大阪の適塾で学び東京に来ます。新島襄は密航してアメリカの学校で学び、それぞれに早稲田、慶応、同志社という三つの私立大学を創り上げたというのが、この当時の事です。 |

| 1)有史以前から存在 ある時は“百薬の長”と呼ばれ、ある時は“気違い水”との汚名を着せられながらも、酒は洋の東西を問わず、人間の歴史とともに時間的・空間的広がりをもって今日まで受け継がれてきた。私たちが酒に魅せられるのは、人々の心を、平凡で、時には苦痛に満ちた日常生活の連続から、多幸感をともなう次元の異なる世界へと誘ってくれるからに他ならない。

この酒の薬理作用が、主成分であるエチルアルコール(エタノール)のなせるわざであることは、いまでは一般常識になっているが、中世ヨーロッパに於いて、ギリシャのパラセルズスが、ぶどう酒を蒸留して得た酒精を、初めて“アルコール”と呼ぶようになるまでは、人々は酒は知っていても、アルコールについては全く知らなかったのである。

アルコールの語源は、アラビア語の、Al

Kuhulである。Alは定冠詞でKuhulとは、婦人がおしゃれの為に、眼のふちや睫毛などを黒く染めるのに用いた、アンチモニーの粉末のことである。“微細な粉末”とか“精製されたもの”という意味をもつ“アンチモニー”の粉末は、さらに転じて「酒の精」となった。 ヨーロッパでは男女共に、アルコールを飲みながら食事をする習慣がある。フランスとイタリアがもっともはっきりしていて、夜だけでなく昼にも、食事とアルコールは切っても切れない仲になっている。昼休みが2時間もあるのもその為であろう。 エチルアルコール(以下アルコールと呼ぶ)は水に溶けやすい無色透明の液体であり、口から入ると食道を経て胃に到達し速やかに吸収が始まる。

アルコールは口腔から直腸までの消化管から吸収されるが、一般に、小腸特に十二指腸から空腸にかけてが最も早く、ついで胃からの吸収が続くが、口腔粘膜からの吸収は最も遅いようである。

アルコールの濃度により、吸収にも遅速がある。アルコール溶液15%~30%の範囲のアルコールが最も吸収されやすいとされている。

空腹状態で飲酒すると、食事をしながら、又は食後に飲酒するよりも酔い方が強い。これは食べ物が胃にあると、アルコールの吸収を遅らせ、小腸への移行も遅らせるからである。飲酒時の食事の内容にもよるが、20%~30%胃での吸収が遅れる。

a)アルコールは薬物であると同時に、カロリー源である。 d)アルコール及びその代謝産物は、体内に貯蔵出来ない。 ア) 中性脂肪が肝臓内にたまり脂肪肝の一因となる。 5)酒が引き金となる病気

適量のアルコールは、個人や社会生活にうるおいをあたえ、人間関係をよくするなどすばらしい一面をもっている。アルコールを摂取するとすぐに顔面の紅潮、動悸、吐き気などの症状が出る人や、いくら飲んでも顔に表れない強い人迄極めて個人差がある。一般的にアルコールの含有量と飲酒期間が関係してくる。アルコール度数の高い蒸留酒、ウオッカ、ウイスキー、ブランデー、焼酎等は、生のまま飲むと胃の粘膜を荒らしたり、摂取量が多くなりがちである。

d)週2回酒無しの日を作る。アルコールを連日摂取すると、肝脂肪がたまり、脂肪肝の発生につながる。止めた日には運動をし、体内から脂肪を追い出す努力が必要である。

e)薄めて飲む。度の高いアルコールは胃液の分泌を抑制し、胃粘膜に直接障害を起こす f)薬を一緒に飲まない。 g)飲酒後にはスポーツはしない。

h)穀物から造った酒は全て酸性であり、果物はアルカリ性である。日本酒、ウイスキー、焼酎等は酸性の代表的なアルコール飲料。ぶどう酒、ブランデー等はアルカリ性である。ウイスキー、焼酎等は湯、水、タンサン水等で薄めて飲むのがよい。焼酎には梅干(つぶして)を入れることをお勧めしたい。ウイスキーには水割、ハイボールがあるが、チョコレートを食べながら飲むとよい。中和剤の役目を果たしてくれる。

i)2日酔の解決策。時を待つしかないが、水分を十分に取って排尿することにより早く酔から脱することがよい。

いづれにしても自分の適量(個人差が大きい)の中で飲酒を収める事が大切だ。

少量か中量を平常飲んでいると、心筋梗塞のような心臓血管系の病の発生を予防する効果がある。

|

|

5月17日前日の雨で、山々の木々の緑も鮮やかな、初夏の太陽が輝く朝を迎えました。昨年5月、夕焼け小焼けふれあいの里を訪れた日も、夜来の雨がピタリと止んだ風薫る朝だった事を思い出し、担当者冥利に尽きる思いでした。

午前10時30分、京王線高幡不動駅に参加者15名が揃いました(当日体調不良と事故による電車不通のため2名欠席)。駅からゆっくり歩いて5分、仁王門(重文)より入山しました。目に最初にとびこんできたのは五重塔で、絢爛豪華・朱塗りの巨塔、何度見上げても飽きない美しさでした。 境内は広大で、幕末の英雄新撰組副長土方歳三の銅像もあり、どう歩いて回ったらよいのか迷いました。

大日堂の横手に墓地の入り口がありました。今まで一度も行かなかったのですが、とにかく誰か有名人の墓でもあるのかと思って行ったら、「生まれ変わり物語の主人公」藤蔵の墓がありました。小泉八雲によって欧米諸国にも知られる様になったとの事です。大日堂では、鳴り竜天井を拝観しました。鳴り竜の真下で手を打つと、不思議にも妙音が確かに聞こえて来ました。宝物の数々誠に興味深いものでした。

奥殿では、どうしても見ておきたい日本一の不動三尊を拝観しました。不動三尊は、3年5ヶ月をかけた千年に一度の大修理を終えておりました。安置された巨像は、造立された当時の姿に戻って威容を誇っていました。 12時30分ごろ、タクシーに分乗して百草園に向かいました。百草園の松連庵まえの休憩台で、それぞれのお弁当を広げて、団欒の一時を過ごしました。 食事が終わってから、百草八幡宮に揃って参拝しました。源頼家・義家父子が、前九年の役(1051~1062)に勅命により関東武士を率いて、陸奥の国の安部頼時・貞任父子を討つ時に、勝利を祈願したと伝えられています。後三年の役(1083~1087)でも、陸奥守に任ぜられていた義家は、関東武士を再び率いて出羽の国の清原家衡の鎮圧に赴く時、百草八幡宮に勝利を祈願したと伝えられています。1300年前(奈良時代)の、松連寺の七堂伽藍を偲ぶよすがもありませんが、百草の山川草木は静かに時を刻んでいると思いました。梅の名園故に古木にも実が沢山なっていました。青葉と若葉から流れる初夏の風は、心も体も癒してくれる心地好いものでした。

3時ごろ百草園を後にして、近くの百草園駅で3時30分頃解散し、それぞれの家路に就きました。

|

|

原子力規制委員会は、1月29日の有識者会合で、原発敷地内の「活断層」問題等を検討し、規制基準の一つの骨子案をまとめました。これによれば、敷地内に存在する断層が、13万~12万年前以降活動していない事が明らかであれば、従前通り「活断層」ではないと判定するが、判断材料が不十分で活動性が不明確な場合には、約40万年前以降にまでさかのぼって評価する必要があるとのことです。また、これまでの原子炉建屋に加えて、全ての重要な施設についても「活断層」の上に設置する事を禁止する、等々を決定しました。

更に2日置いた1月31日、同委員会の有識者会合(29日の会合とは別のメンバーと思われます)では、原子炉の設計基準、過酷事故を防ぐための対策基準等を定めた新たな規制基準骨子案をまとめました。この骨子案では、1)地震、津波による自然災害や、航空機の墜落などが起きても、原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であること、2)テロなどによる炉心損傷が起きた場合に備えて、原子炉冷却設備や予備電源、第二制御室などの特定安全施設を設置すること、3)格納容器の圧力を下げるためのフィルター付きベント装置を設置すること、等々の提案がなされています。 これらの規制基準は、福島第一原発の事故発生以降の一連の東電叩き、原子力村叩きの風潮が続いている中、予想されていた以上の厳しい規制案です。新たに求められる設備の建設には時間を要する上、対応出来ていない原発については、その間再稼動が認められないことにもなりかねません。

同委員会の手続きとしては、今後公聴会を開催して外部の意見を聴取した上で、これらの規制基準案を法制化するようです。同委員会が3条委員会であるだけに、一旦流れが確定してしまうと、その修正は容易なことではないことを小生は危惧します。

一方、我が国の電力需給が極度に逼迫していることは、SKKの皆様もご存知の通りです。しかも、長期に亘る原発の稼動停止、輸入燃料の高騰と最近の円安もあって、電力会社は軒並み電力料金の値上げに走っております。このまま推移すれば、安倍内閣の成長政策の足を引っ張るどころか、日本経済そのものを暗転させかねません。しかも、夏場の電力需要ピーク時に供給が追いつかず、大停電発生の怖れすらあるのです。にも拘らず、原子力規制委員会のこの厳しい規制案に対する安倍内閣の考えは、全く見えてこない。下手に同委員会とマスコミを刺激して、参議院選挙にマイナスをもたらすことを恐れているかのようです。

翻って、福島第一原発の事故の実態とその原因を冷静に振り返ってみれば、想定外の大津波に襲われたことと、配電盤と非常用予備電源が地下に設置されていたがために、これらが冠水してしまって原子炉を冷却出来なくなったことの二点に、問題は尽きると小生は考えます。従って今後の安全対策については、これらが重点的に検討されるべきであって、「テロ対策のための設備増設が完了しない限り、原発の再稼動は認められない」と宣言しているかのような、広範な今回の規制案に対しては、疑問を抱かずにはいられません(テロ対策についても、先ずは警察・自衛隊との連携というソフト面の充実が肝要ではないでしょうか)。現実に適合した対応策を安倍内閣が早急に打ち出し、原子力規制委員会の暴走に一定の歯止めを掛けなければならないと考えます。

一方原子力規制委員会とその調査チームは、このところ敦賀、東通、大飯等の原発の敷地を調査し、「活断層」を炙り出すことに余念がありません。2日間だけの現地調査で、委員会側は「活断層の可能性を否定し切れる証拠はない」と嘯き、その度に電力会社側は頭を抱えていると報じられています。委員会側は、“疑わしきは黒”という態度で、会社側の説明に耳を傾けないようです。

「活断層」説なるものは、1995年の阪神・淡路大震災の頃から流布されるようになった学説です。「活断層」説を信奉する論者は、「活断層」それ自体が更に活動して、“地震を発生させる”と考えているようです。しかし、そもそも断層とは、地盤の変動(地震)に伴って生成した「結果」であると素朴に理解してきた小生としては、「活断層」が地震の原因であるというような論説には承服しかねるところがあります。

【ここで地震について、小生が理解している内容を申し上げます。(お断りしておきますが、世上言われている地震に関する学説は、すべて「仮説」であって、実証されているわけではありません。活断層説も、そしてこれから小生が申し上げることも、すべて「仮説」です。)小生の理解しているところでは、地震は、地下深くの地盤が何らかの原因によって変動することにより発生します。変動が大きければ、地盤の上位にある堆積層内にも亀裂(断層)が生成し、大きな断層の場合には、地表近くにまで断層が達することもあります。

また、「太平洋プレート」とか「大陸プレート」等の言葉もご存知だと思います。日本の地盤(大陸プレート)は、太平洋プレートの上に乗っていて、二つのプレートの境界面で大きな変動(すべり)があると、大地震になると言われています。地球の地下深所のことは、誰も見ることは出来ないのですが、地震の震源は、地下十数km乃至は更に深いところにあることが観測されており、「プレート説」なら地震のメカニズムを説明し易いということです。地震が発生すると、震度、マグニチュードの観測値(計算値)等と併せて、「震源の深さは60km」などと発表されています。】

阪神・淡路大震災は、淡路島北部の深度16kmを震源とする地震とのことです。活断層説について、友人を介して専門家(元地質調査所)に訊ねてもらったところ、「活断層と言われている断層が、動いたことが直接の原因となって、大きな地震が発生したことは(これまでのところは)一つもない。」、又、「他の場所の震源から発生した地震の影響で、既成の断層が動くことはある。」とのことです。後者の実例として、阪神・淡路大震災の折、淡路島北部の野島断層が更に動いた(正確には断層の一部が横方向にずれた)ことが報告されています。なお、野島活断層は動いたけれども、断層の数メートル南側の住宅に被害を及ぼすことはなかった、とのことです。

「活断層」があると宣言されたとたん、それは一人歩きを始め、世間一般の人々は、「活断層」が動いて今直にでも地震が起きる、と思わせられてしまうのではないでしょうか。しかし、近代的な地震観測が行われるようになったこれまでの百数十年の間、「活断層」なるものが地震を引き起こしたという実例はないとのことですし、また過去数十万年の間に堆積した地層を調査しても、その中に形成されている特定の断層(活断層)が、大地震の因になったということを、科学的に実証することは極めて難しい(小生は実証できないと考えます)。「活断層」に関する最近の風潮は、原子力規制委員会とマスコミに、踊らされているだけではないでしょうか。

日本の国土を形成している地層は中生代以降のものが多く、比較的軟弱です(大陸の地層は古生代の堅牢なものが多く、カナダやスカンジナビア半島などは、先古生代の非常に堅い地層で覆われており、地震も余り発生しません)。従って現在の日本の地中には、過去の地震により生成した断層が、無数に走っていると考えねばなりません。しかし、「活断層」自体の活動によって大地震が発生する、「活断層」があれば必ず地震になる、などという論議は、科学的に実証されたものではなく、ただ世の人々に地震が差し迫っているという錯覚・怖れを抱かせるだけの人騒がせな極論であると考えます。現在生成している断層の中には、今後大きな地震が発生したときに“更にずれる”ものもある、と考えておけば済むことです。敷地予定地内に断層が見つかった場合、これに対する耐震補強措置を講じておけば、実害は生じないということではないでしょうか。

本文冒頭で述べた「活断層」の調査に関して、“13万年~12万年前以降”と記述しておりますが、この数値も元々は“5万年前以降”だったのです。平成18年に“13万年~12万年前以降”にまで調査の範囲が拡大されたのですが、その根拠は小生には明確ではありません。僅か7年前までは、“5万年前以降”に活動したかどうかを調査すれば良かったのに、今回の措置により更に“40万年前以降”に変更されたのです。このように「活断層」を巡る議論は、意図的に厳しい方向に導かれている、と小生は考えます。

良心的な学者の中には、「活断層が危ないというのは風評で、原発反対運動の口実として使われている。」と論じている人もいます。しかしそのような声を、昨今のマスコミが取り上げることはありません。原子力規制委員会の今後の活動が、全ての日本の原子力発電関連事業までも圧し潰してしまうことに到らないよう、祈るばかりです。

(補論)

東日本大震災の発生以来、2年が経過しようとしていますが、復旧は遅々として進んでいないようです。小生は、復旧を妨げている要因の一つに、除染事業があると考えておりますので、そのことについて少し述べさせていただきます。

平成23年の暮に除染対策の概要が発表されましたが、その内容は現実離れした過剰対応である、と小生は思いました。その理由は、除染の対象範囲を、余りにも低い放射線量にまで広げ過ぎた(その結果、地理的には群馬、栃木、茨城県にまで対象地域が広がっています)ことに尽きます。

環境省は、除染の対象をある程度絞り込みたかったようですが、年間の放射線量が1ミリシーベルト(1mSv)を超える土壌等は、全て除染することになってしまいました(新聞報道によれば、環境省は5mSv以上とすることを主張したようですが、1mSvを要求する地方自治体や市民団体の声に押し切られたとのことです)。しかし小生に言わせれば、20mSv以上を除染対象とすれば充分です(100mSv以上としても良かった位)。【国際放射線防護委員会(ICRP)が、原発事故の際に許容される緊急時の年間被曝量を20~100mSvに、事故の収束後は1~20mSvと定めているからです。詳しくは、あづま路64号の小生の報告をご覧下さい。】これらの数値は何れを採っても、“発癌リスクの上昇が僅かながら認められる”という程度(範囲)のものです。瞬時にして大量の放射線に曝された広島や長崎では、被爆後の避難命令もなく、ましてや「除染」など考えた人もおりませんでした。

除染対象を拡大すれば、それだけ費用が嵩み、作業に要する期間も長くなります。費用の請求書は東電に送られ、結局は電力料金にはね返ります。しかしそれよりも大きな問題は、“危険だから除染する ― 除染が完了しない限り危険が残っている ― 除染が終わるまでは故郷に戻れない”という、考え方の悪循環が続くことです。故郷へ帰還出来ない人々が増え、被災地の復旧は、益々遅れることになります。

このような事態に陥入った原因は、原発災害が発生した際に、時の政府までが放射能に怯え過ぎて、国民に対する冷静で、客観的な説明を怠ったことにあります。当初の雰囲気がそのまま残っているために、科学的・現実的な対応に転換出来ないまま、今日に到ってしまったということでしょう。当時の首相・菅直人の責任は真に重大その罪は万死に当ると考えます。 (平成25年2月28日記)

|

|

飯倉 豊司 山百合の人待つ如し道の端 雲海にご来迎待つ須叟の時 大輪の咲き次ぐ如し揚花火 川和 作二 大夕立駅舎に人のあふれけり 手花火のうしろ姿の母に似る 図書館の午後の静けさ蝉しぐれ 栗原 弘 宅配夫麦茶一気に呑みにけり 捨てられし自転車のあり草茂る 夏草の盛り上がりおり葦の原 杉野 昌子 新緑に染まりつつ行く遊歩道 大花火果てて生活の灯のもどり 篝火に荒鵜のつらを間近にし 関口 湖舟 蜉蝣のひと時はわが膝にあり 図らずも長き余生やメロン食ぶ 家路へとわが先をゆく黒揚羽

|

|

戦前の日本の軍隊は、戦うことを目的 ―すなわち存在理由― としていた。これに対して、戦後の自衛隊は戦わない、しかし存在することによって日本に対する戦争を抑止する、ということを目的としている。他方、北朝鮮や中国による露骨な挑発等、ここ数年の間に情勢は大きく変化しつつある。自衛隊も、戦うことが存在理由になるかもしれない。安倍首相は今年の防衛大学校の卒業式において、「諸君が防衛大学校の門をたたいた4年前とは異なり、我が国の領土・領海・領空に対する挑発が続いています。諸君がこれから臨む職場でおきていることは、冷厳な“現実”であり、“いまそこにある危機”であります。」と述べて、自衛隊幹部候補生の覚悟を促している。熱くない戦争は、既に始まっているのかもしれない。 国の安全保障には軍事、文化、食料、環境、情報、資源など多様な概念が含まれる。かっての日本では、安全保障と言えば軍事 ―国防― が基本であったが、現在は資源、食料、環境、ネットの安全等が非常に重視されるようになり、国防についての意識が、日本人の間では希薄になっている。 クラウゼビッツは、「外交とは、国家間において自己の意思を相手に強要することであり、戦争 ―物理力をもって自己の意思を相手に強要すること― とは、外交の一手段であり、平和とは、戦争と戦争の間の戦争のない状態である。」と述べている。しかし現代では、軍事と非軍事との境界はあいまいになってきており、ある意味で、常に戦争状態にあるともいえる。 抑止とは、相手をして我に対する意思の強要を中止、または変更せざるを得ないようにさせる、我の抵抗の意思と能力をいう。ただし、抑止が、脅威の完全な除去につながるとは限らない。冷戦時代、ソ連軍の北海道侵攻に備えて、自衛隊と米軍は共同でソ連軍に当ることとしていた。ソ連は、北海道を制圧しようとすれば米軍と事を構えることになるので、これに伴う深刻な事態を考えざるを得ず、日米同盟による抑止力が働いていたケースと言えよう。

相手国を侵略しようとする場合、直接的侵略 ―戦争― と、間接的侵略とがある。間接的侵略については、経済制裁、独占、非合法活動、テロ、プロパガンダ、サイバー攻撃等があり、これらは外交、治安、経済、教育、文化等の分野からもアプローチして来るので、我が気づかぬうちに侵略されていることもあり得る。日本に対するサイバー攻撃は、6,000件/日といわれており、その過半は中国からのものとされる。サイバー攻撃を抑止し、これを無効にするためには、日本の政治のリーダーシップと国民の意思・信念が確乎としていることが必要である。《それにつけても、最近の韓国による「慰安婦」や竹島問題のPR、中国による「南京大虐殺」、尖閣諸島に関する宣伝活動等 ―正に情報戦争と言えよう― が、欧米の政府やマスコミに浸透しつつある現状は由々しい事態である。大野先生の講演を聴きながら、このままでは日本の尊厳が傷つけられつづけ、取り返しのつかないことになる、との憂いを深くした。》

冷戦の終了後、戦争の態様は大きく変化し、民族紛争、宗教紛争、大量破壊兵器の拡散、テロの横行が日常化している。また、それと共に安全保障の対象も変化した。以前はソ連、中国を脅威の対象として注目していればよかったのだが、より広範囲、不明確な対象にも注意を払わなければならなくなっている。現代では、非常に判りにくい対象が脅威になっている場合もあるからである(他方、北朝鮮のような判りやすい脅威も残っているが)。

現代の軍事は、従来型のものと、IT化された軍事とに二極化された。それは先進国の場合、多数の死傷者を出すことに国として耐えられなくなったためである。アフガンに侵攻したソ連軍ですら、甚大な人命の損傷のために撤収を余儀なくされた。これに対処するため先進国では、軍事のIT化、すなわち情報化、ネット化、ハイテク化を進めつつある。通信手段の発達により敵の所在を確認し、遠隔地から無人の兵器を操作することによって目標を精密、正確に攻撃出来るようになった。その一方では、女・子供までも利用する自爆テロや、火炎瓶、銃、地雷等の「貧困兵器」を使用する局地的な紛争も多発している。かっての戦争は、対等な軍人と軍人との間の交戦であったが、現代では、対話の通じない相手と戦わなければならない。《他方人命の損失を厭わない国、政権も、世界には依然として数多く残っているのではないか、ということも考えさせられた。》

中国の海洋進出に対しては、南支那海周辺の諸国と、如何に連携を進めるかが重要である。また尖閣問題については、台湾との間で漁業交渉を早急に妥結させて尖閣海域での台湾漁船の操業を認めることにより、中・台間に楔を打ち込むことが望ましい。

日米安全保障条約に関し、日本有事の際に、米軍がいつ来援するかが問題である。湾岸戦争の際、多国籍軍が反撃を開始したのは、クエートが占領されてから半年後であった(米軍は人命の損失を避けるための準備に、それだけの時間を要した)。従って我が国としては、これまでよりも軍事的に自立しなければならず、単独でも国を守り通す備えを怠たってはならない。 大野敏明先生の父君は、陸士55期の先輩である。講演終了後の懇親会の席上、先生は陸士出身の会員の方々と共に、かっての陸軍士官学校校歌を朗々と歌われた。 |

| あづま路 66号 | 平成25年1月 |

|---|---|

| 栗原 弘 | |

| 旧満州国鎮魂の旅 | 吉村宇太麿 |

| 私の空襲体験 | 鈴木喜一朗 |

| 漢民族の不幸 | 皆本 義博 |

| 東北旅行に参加して | 栗田 仙三 |

| 被災地と平泉の旅 | 依田 武敏 |

| 六義園と増上寺 | 近藤 美明 |

| |

安東 達 |

| 樹木葬って何 | 堀川 幸夫 |

| 大木戸句会 | 川和 作二 |

| 松尾文夫先生の講演 | 藤井 清司 |

昨年7月の定例懇話会で古里自慢をテーマに話が進み23名の方の古里のお話がありました。時間が懇親会にまで長引き終了は4時半になってしまいましたが、非常に有意義なお話を聞くことが出来ました。話したりないことがあった人も居られたと思います。

「あづま路」の「戦争体験」は皆さんの貴重な体験も増ページで、新担当の藤井理事の努力も合わせて中身の濃いものとなりました。感想の中に「苦労したことが肥やしになってるのね」という話も聞かれました。

お互いを知る、理解すると言う事はお互いの信頼に繫がるような気がしたのは私だけだったでしょうか。古里から受けた人となりも理解出来ましたし、SKKの会員同士の輪、和が強まったような気が致しました。

この会で私は二つのことを感じました。

一つはお互いのことを理解することが信頼の輪が広がること。

好きな言葉に「一期一会」という言葉がありますが、一生80年の間に、世界人口70億人の中で、日本の1億2千万人のなかで、私の巡り会える人は限られております。その人達との関わり合いは大切にしていきたいと思います。

猫がうるさいからと日本刀を振り回すような人間関係は造りたくありません。

相手の人を知ると言う事は、その人となりを理解する事、認める事に通ずるような気が致します。自分を良く理解してくれる人が多いということは人生の財産のように思えます。

定例懇話会は自分の専門分野や、貴重な体験、を発表する場であります。会員同士の信頼、自分を理解して貰う会として、機能したような気が致します。

二つめは、人生の中で苦労や困窮に遭ってる人ほど人間性に深味が感じられる言う事です。人生の苦労の襞がが深い人ほど、幸せの山も高くなるのでは無いでしょうか。人生の岐路になったピンチ、どうしようもない隘路、どん底の苦しみに打ちのめされて、人間の苦しみを理解し、成功の誇りを感じられた人は多いと思います。ピンチがチャンスと言う言葉を思い出します。

理事会で、いずれかの機会に「乗り切った苦労話」をテーマに定例懇話会につなげたらどうかという話が出ました。是非あなたの苦労話をお聞かせ下さい。

|

|

昭和20年終戦も近い1月、大分県宇佐神宮に近い田舎村で私は生まれた。5人姉弟の4番目の長男として。約600年前応永年間から武士の一族を祖にする吉村家として男子を継ぐのが使命とも思われた時代であり、両親の喜びは大変なものであったらしい。父は都城の聯隊に従軍しており、たびたび気を使っての手紙を寄こしたらしい。名前の由来など父から聞いたことはない。私なりに解釈しているが多分大きな間違いはないであろう。5人の子供の名前はいずれも3字で生まれた土地の名前が必ず入っている。父は高校の教師をしていた関係で若い頃は転勤が多かった。益田(島根県)を皮切りに伊勢から須磨、北条(愛媛県)そして地元宇佐へ。

宇佐の宇、先祖から代々長男につけられてきた太、そして麿。これはいろいろな意味が含まれていると思うのだが。

まず父の専門は日本画である。京都絵専(現京都市立芸術大学)出身である。あの郷土の先輩、福田平八郎の後輩であり、教えも請うたらしい。福田のスケッチが実家に残っている。父は専門の日本画以外に書、音楽(ピアノ、ヴァイオリン、マンドリン、尺八、鼓、作曲等)謡曲、生け花にと師範の域に達していた。祖父も日本画の先生であった。私なりの解釈だが、先ず美人画の「喜多川歌麿」から、そして宇佐神宮神託事件で有名な「和気清麻呂」から、さらに当時内閣総理大臣を務めた「近衛文麿」から、「麿」を戴いたのであろう。相当高い望みが込められている。曽祖父が宇佐神宮の一之御殿(祭神応神天皇)の神職を務めていたことで私としては、和気清麻呂に一番の共鳴を感ずる。楠木正成と並ぶ勤皇の忠臣だ。いずれにしても大きな名前を戴いたことに大変感謝をしているし、名前にふさわしい行動様式もある意味考えざるを得なかったのである。この名前がある意味私の人生の行動の道を、開き敷いたかもしれない。「至誠通天」をモットーに、清麿のごとく正直に生きてゆこうと。

大学進学にあたっても、担任の先生から「なぜ早慶を目指さないのか」と問われた時、「名前に似つかわしい大学に行きたい」と答え、よくわからないままに学習院に進んだ。それはそれは旧華族の出だろうと、勝手な思い込みをみんなに与えたことは事実だ。 小さい頃にどうしてなのか「満州」という言葉を聞いて、何かわけのわからないままに一種の憧れを持ち始めていた。多分それは中学2年の時に、学校からの映画鑑賞会で見た「明治天皇と日露大戦争」が影響していると思われる。満州の大地で日本が

私なりの考えであるが、日本にとって満州は極めて大事な地域であったと思う。それは日清戦争前から始まる。何といってもロシアの脅威があった。共産ロシアが南下して、満州を攻略したら日本はどうなるか。豊富な資源を有する上、ロシア、支那に対する防波堤としての意味はだれが見ても当時としては政策に間違っているとは思わない。欧米諸国がアジアを植民地化していた時代、日本も遅れてはならなかったのであり、絶対死守しなければならない地域だったと思う。地政学的に極めて重要な地域、それが満州であったのです。だから私は「王道楽土」「五族協和」の理想は正しかったと思う。どこかが間違ってしまったのだ。それは言うまでもないことです。当時の時代が、政治が、そして強い軍部がとんでもない方向へと走ってしまったということでしょう。

「五族協和」に徹して推進していたら、素晴しい国家が今でも生き続けていたかもしれない。そんな気さえする。現実は、とても困難なテーマであったことは確かです。難しい民族同士が一つになれたかどうか。いずれにしても、大変難しい地域であったということでしょう。当時の日本がいかに自信過剰というか上り調子で元気が良かったのでありましょう。 日清・日露・満州事変・日中戦争と約50年の半世紀の間、満州を舞台に多くの日本人がその夢の実現に命をかけて戦ったのです。命を失った幾多の人々の、間違った方向への憤り、怒りが大平野の土の下で叫び続けているような気がするのです。戦死したたくさんの人々に、また30 その「満州」に、ついに行ったのです。5月30日(水)成田を飛び立ち、大連空港に着陸しました。ちょうどアカシアの花が最盛期かと思われて期待したが、今年は暑さが早めに来たせいでもう終りに近く、大連のアカシア並木は冴えなかった。まだ私はアカシアを見たことがなく、あの「アカシアの雨に打たれて死にたい」の歌のようにロマンをもとめていたのだが。旧満鉄病院、ロシア人街を見学。大連は旧満州地区では一番の大都会で日本人も多く居住している。夕食は「天天漁港」の中華海鮮料理、青島ビールで疲れを癒した。 2日目は旧満鉄本社、大連賓館と日本統治時代の建物がまだまだ沢山残っている午後はいよいよ待望の旅順だ。南西にバスで約1時間半、なぜだか旅順の「アカシア」は最盛期。 途中の道筋に白い花が咲き誇って我々を迎えてくれた。「旅順駅」は離れた所

そして「出師営会見所」である。復元されたらしいが、全く昔のままのような土塀で、屋根には草が生え茂り、乃木・ステッセルが停戦条約を結び、そのあと両軍が打ちとけあって宴会をしたらしい。その際乃木大将は敗軍の将ステッセルに帯刀を許したという。武士の情けというので

3日目はまず「アジア号」の見学。南満州鉄道の「大連―ハルピン」約950kmを昭和9年から約10年間走っていた。日本の設計と技術にて製作された。当時としては素晴しい技術水準を持っていたものである。車輪が自分の背丈ほどあり、正面から見るとまるで「仮面ライダー」みたいな顔をしている。機関室に乗ってみて、なんでこんな日本の遺産が中国に置かれているのか、しかも誰も見られない倉庫の中に 午後は空路ハルピンへ約1時間半の旅。ハルピン空港から市内へは、北海道の草原を走るかのような風景が続く。6月1日は「子供の日」で大勢の家族が楽しみを共にしていてまるでお祭りのようにくりだし、市内は大渋滞でごったがえしていた。すさまじい人の洪水だ。夕食は「ロシア料理」。 午後は列車にて「長春」へ。特急にて約2時間、約250kmの距離。満州国の首都で新京と呼ばれたが、今は吉林省の省都である。途中の景色はほとんど畑林ばかり。

5日目は満州国時代の建築物を見学だ。「旧関東軍司令部」は日本の城をイメージしたものだが、車窓見学しかできない。そして本日のメインであるラストエンペラ-愛新覚羅溥儀の王宮「偽満皇宮博物館」だ。溥儀が過ごしたところ各部屋、室をすべて見た。確かに豪華であるが、ここでは必ずしも幸せな日々ではなかった溥儀の苦悩がよぎる。アヘン中毒の妻「婉容」との不幸な生活等々。満民族の地で夢見た満州国皇帝の地位も11年余りで破れた。 中国はこの皇帝は認めていないため、「偽」という文字をあえて付けている。昼食天ぷら定食。午後は列車にて「瀋陽」 ― 旧奉天へ。特急にて約2時間半、340kmの距離。遼寧省の省都。車窓は雨のため残念ながら期待した夕陽が望めなかったが、相変らずの畑林である。夕食は「朝鮮焼肉」、ホテルは4つ星「ニューワールドホテル」。

6日目は奉天駅見学後、世界遺産の「瀋陽故宮」。清朝初代皇帝「ヌルハチ」2代「ホンタイジ」の居城である。広い敷地に歴史を感じさせる。昼食「老辺餃子」、午後は奉天事件の舞台「皇姑屯」へ。ここも残念ながら工事中なのか近くまで行けない。線路越しに見るだけ。昭和3年6月4日、関東軍が張作霖を爆死させた現場である。我々が訪れたのは奇しくも6月4日であったが、今はまるで何もなかったかのように、地元の中国人がまた日本人観光客が来たぞといった雰囲気の現場であった。なお最近は「ソ連特務機関犯行説」も出ているのだが。最後の晩餐は「北京ダック」。 7日目は早朝の出発で、瀋陽空港から成田へ昼過ぎに帰着した。

この旅行は初めから歴史の探訪が目的で、観光はどうでもよかった。途中民芸・工芸店にいくつか立ち寄るが、中国人の商売っ気には恐れ入る。しつこく売り込みに来るくせサービス精神がない。判ってはいたが一般的に親密感を感じさせない国民であった。

会話なし、触れあいなし、やはり近くて遠い関係なのだと再認識した。

満州では、日本は迷惑もかけたが、良いこともたくさんしているのであり、もう少し敬意を持たれてもよいと思うが、反日教育の影響かもしれない。

その後、尖閣問題からのあの暴動を見て、多くの日本人は嫌悪感を感じた。果たし

て日中は今後何十年をかけて親密化が実現できるのだろうか。

それにしても南満州鉄道の力はすごかったのだ。日本軍がこの権益を手放したくなかったのはよく判る。市街地はもう都会化して、満州の面影はさらさらない。市街地のあちらこちらで、マンションや工事現場が散見される。でもまだまだ日本並みの綺麗な町になるには、数十年はかかるだろう。日本が残した数々の建造物も何れ姿を消していくだろう。

でも地方に行けばあの大荒野は残っているはずだ。残念ながらツアーではとても見られない。只々それぞれの戦争で犠牲となった数十万の英霊に、「静かに眠って

ください」とささげるのみであった。 |

|

昭和20年2月10日、当時国民学校5年生の私は半年前から栃木県足利市の織物工場を経営していた親戚に縁故疎開をしておりました。 その日は朝から良く晴れ渡って雲一つない上天気で、戦争中とも思えない穏やかな日をむかえておりました。午後に警戒警報のサイレンが鳴り、ラジオではB29の編隊が関東地方を北上していると放送していました。 やがて空襲警報のサイレンが鳴り響き、しばらくして遠くからB29独特のお腹に響く重苦しい爆音が聞こえて来ました。怖いもの見たさと子供の好奇心から防空壕を出て空を見上げますと、三角形の陣形を採ったB29の大編隊が空一面を覆っていました。青い空に白いジュラルミンの機体が太陽の光を得て、それはまたキレイと言いましょうか芸術的とも思えるような様を為しておりました。空を見上げ見とれていますと、やがて編隊の先導機がキラリと光を放ち空一面に次々と光が放たれ真昼の花火を見ているような光景でありました。(後で判ったことですが、それは飛行機の爆弾庫の扉が開き太陽の光を反射したものでした) と、間もなくズシンという地響きと同時にぐらぐらと地面が揺れ動きだしました。あわてて防空壕に飛び込みましたが、織物工場は採光のため屋根が波型のようになっており、ガラスが全面はめ込まれているので、地鳴りの振動に加えバリバリと物凄い音を挙げ、私はこの世の物とは思えない地獄にでも落とされた様な恐怖に打ち震えました。

防空壕の中は伯母や小学生の従姉妹達とそれに女中さん達で、私以外は婦女子ばかりでしたので、泣声と悲鳴で阿鼻叫喚の様を呈しておりました。

他の防空壕からも、女工さん達の悲鳴、泣声が聞こえてきて更に恐怖感が倍増され、伯母は一心不乱にお経を唱え始め、私も思わず手を合わせ「神様、仏様、キリスト様、少しでも早くこの恐怖から救い出してください」と、この世の全ての神仏に祈るばかりでした。

時間にすればほんの10分間ぐらいの出来事だったと思いますが、私にとっては1時間にも2時間にも感じられるものでありました。

この空襲は足利を目標としたものではなく、当時足利の隣接地群馬県太田町(現太田市)にあって、陸軍機及び海軍機を製造していた「中島飛行機太田製作所」(現在の富士重工業群馬製作所)を目標にした爆撃で、当日B29・84機(118機との説もある)から170トンもの爆弾と焼夷弾が投下され、当時製造中の「疾風」74機が破壊されたと記録されております。

(爆撃された)現地は、足利から十キロも離れていましたが、工場や格納庫滑走路の爆撃のために1トン爆弾も使用されたとの風聞も聞いており、私にはすぐ近くに爆弾が落ちたのでは?と思えるほど強烈に感じられました。

数日後、現地を見た人達から「滑走路に十数メートルの擂鉢状の大穴があちこちに開いていた」との話も聞き、それまで空襲の話は焼夷弾が投下されたときの話しか聞いていなかったので、子供心に爆撃の恐怖を身に沁みて感じた出来事でありました。 |

|

平成17年1月16日から3月6日迄、東京上野の国立博物館平成館で、唐招提寺展が開かれ、多くの方がおまいりし、その中には青い眼の方も混じっていました。

鑑真和上は1264年前、聖武天皇の招きで、中国から5度渡航を試みて達せず、6度目に盲目となりながら、琉球・奄美大島を経て753年に来日し、奈良で唐招提寺を建立され、又東大寺・薬師寺で戒壇を設けられ、律宗の開祖となられ、「大和上」の称号を頂戴され、聖武天皇・皇后に授戒をなされた。

1980年(昭和55年)私の知人が、鑑真和上のご像が1221年振りに郷里に里帰りされたことを明かしました。ご像は北京の博物館に安置され、共産国中国の市民達が、こぞって天安門広場から北京飯店まで、引きもきらず列をつくりおまいりしました。その夏には、毛沢東主席の遺体も公開されたが、極めて尠ない人出にとどまりました。 親鸞聖人と七高僧

想いまするに、我が国の仏教はすべて中国を経て、その真髄が脈絡としてつながって来た。

元来、漢族の人達は仏縁につながり、温容と言われて来たが、毛沢東(マオ・ツオトン)が、1921年共産党を創立、紅軍を組織化し1949年中華人民共和国を建国し国家および党主席につき、1966年から文化大革命を提起し今日に到った。

十数億に及ぶ漢族は、内実マルキシズムに反する者が、不法な強圧の中呻吟する人少なからずと言われています。

いづれ、宗教の中で恵まれた生き甲斐を享受されることを念じています。

|

|

東北の旅を楽しんで来ました。現地集合・解散とスッキリした企画でしたが、お天気はスッキリとは云えない空模様でした。それでもお目当てのスポットは、雨も亦奇なりと、それなりの風情を見せてくれていて、とても良い旅行でした。当初は随分と余裕のある行程だと感じたものですが、いざ動いて見ると意外に忙しいものでした。コースの大方は、前に訪れていたのだが記憶が薄れていた為、堪能したと云うには何処も時間の不足を覚えたものでした。

話の達者なガイドさんの説明を聞いているうち、少し固まり始めた頭の中を、余分な事が勝手に飛び廻ったが為、肝腎なポイントを聞き逃したりして残念な思いをしたことが結構多かったようです。そのうち途中からですが、これはどうやら自分の年令のせいだと気付いたことでした。

以前から折に触れて感じていたことではあるが、この「トシノセイ」の項目は増え続け、頻度も高くなってきている。同年輩の知人の間でも、物忘れから始まって、

アナログ人間の特徴としての、ラジオ愛好、手紙多用、近隣親愛、帰宅時刻の早まり等々、枚挙に遑ないが、更に此の度バスに揺られ乍ら感じたことは、且つての同様な状況の際の友の顔が浮かぶことであった。加えて、会いたい気持ちが募ってくることである。

次々と浮かんでくる顔は10代の友、中学・小学の仲間達であり、しかも教室の外での遊びや作業中のそれであった。ただ別れてからの年数が長い順に、思いだせる人数が減ってくることは、もどかしく、淋しさを覚えることでもあった。

又同時に何はともあれ、未来に向かっては今が一番若いのだから、使える頭を保ちそれを支える足腰も肝要だから、先づ爪先を挙げて、一歩を踏み出すことにしたい。

こんな感想を抱かせてくれた今回の旅行でした

幹事さんはじめ皆様有難うございました。

|

|

7時半前に東京駅に着いてしまい、新幹線待合室に入り用意してきたおにぎりと水で朝食をとる。待合室は相当こみあっていて、数人の方々が私と同様の朝食をとっていた。7時50分頃にはホームに上がる。8時40分発のやまびこ83号21番線ホームでは、その前に発車する列車の掲示が4本程示されて居て、もちろん未だ誰も来ていない。列車に乗る方々が行き来しており、結構混雑していた。お天気は良く上々の旅行日和だ。そうこうするうち皆さんが集まってこられ、出発10分程前には予定の13人がそろう。時間通り列車は出発、上野駅で長坂さん布野さんが乗り込んでこられ、大宮で富樫さんが乗車されて全員がそろう。残念ながら鎌田さんが、前日高熱を出され欠席となる。新幹線の車内から当日そして翌日の昼食をとるお店に電話を入れ、人数が1人減ることを伝える。

予定通り11時13分一関駅に到着、北都交通のバスガイド田村さんが、東出口に出迎えて下さった。各自トイレを済ませバスで出発。国道284号線を気仙沼を目指した。途中川崎、千厩、折壁を通過し気仙沼に入る。先ず昼食をとるため、高台に上って“気仙沼ホテル観洋”で下車。1時間程過ごした後、街に下りる。市の北、西、南には高台が連なり、その間を扇状に広がっていたかっての市街地は、土台だけが残されている所が多い。中には、鉄筋は残っているものの建物が空洞になっているものもあり、地盤が沈下したため満潮時には海水が洗う土地、道路は嵩上げして造られており、何もなくなった広場に海水が溜まった所等、瓦礫は1年8ヶ月程の間に片付けられ、処々に山積みされていた。さらに海岸線を廻った北の方1km弱の旧市街地には、全長約60mの大型漁船「第18共徳丸」が打ち上げられ、そのまま置き去りにされていた。当初その周辺にあった瓦礫はすっかり片付けられてしまっただけに、巨大な船体は何か寒々としているように見えた。

大船渡に住むガイドの田村さんの住居は高台にあり、津波の被害は免れたそうだが、親戚知人の方々等が仮設住宅に入っており、そこでの生活の辛さ、住宅の狭さに苦労されている話な

バスに戻り今夜の宿に向かう。15分程で矢びつ温泉瑞泉閣に到着。ホテルの従業員の方の案内で、白山亭4Fの405~408号室に分散、落ち着く。夕食宴会まで約1時間、浴衣に着替えて温泉に。

宴会は会席料理で、栗原理事長の挨拶、富樫さんの乾杯の音頭で始まり、約2時間飲みかつ食し、それぞれ歓談を交わし、またたく間に過ぎた。翌朝は同じ会場で朝食7時からということで、一旦は各自の部屋へ。話し足りない人達は407号室で二次会。原子力発電、政治、新聞・メデイアの話、SKK定例懇話会の話等、種々の話題で盛り上がり、時間の過ぎるのがはやいこと。そろそろ寝ないと、ということでお開きに。私は2度目の風呂に入り、寝たのは11時過ぎ。

朝は5時から風呂には入れるとのこと、朝風呂を楽しみ朝食へ。降っていた雨も一時上がり、“瑞山の庭”の眺めを4Fの窓から楽しむ。山は紅葉が始まっていた。栗原、飯倉さんが散歩に出ていて、清流の近くの東屋で、景色を楽しんで居られるのが眺められた。

予定時間通り、バスは8時45分に出発、毛越寺へ向かう。途中、達谷窟前で一時停車、毘沙門堂の説明を受ける。毛越寺は、臨池伽藍の 毛越寺の散策中はほとんど雨も上がり、たたんだ傘を片手に歩くことが出来た。ガイドの田村さんの説明も明解で、楽しく見学出来た。大泉ケ池を背景に記念写真を撮り、中尊寺に向かう。

毛越寺を出てすぐ観自在王院跡を、車窓から左手に見る。遠方の金鶏山を見ながら、この山が藤原時代に造られた人口の山との説明を受ける。中尊寺月見坂横の舗装道路を上がり、金色堂宝物殿の近くの停車場でバスを降りる。

中尊寺は天台宗東北大本山、850年慈覚大師円仁の開山。12世紀初め奥州藤原氏の初代清衡公が、前九年・後三年の合戦で亡くなった命を平等に供養し、佛国土を建設するため大伽藍を造営した。惜しく

拝観を済ませ、急な月見坂を下って国道へ。国道を渡ったところの「平泉レストハウス」で昼食約1時間。昼食後は最後の観光地「猊鼻渓」へ向かう。出発して間もなく、柳御所跡、無量光院跡を車窓から眺め、高館橋(北上川)を渡り、約30分程の行程を、紅葉を楽しみながら走る 現地に着き、舟乗り場まで150m程、雨の中を歩く。予約時間に関係なくいつでも舟を出してくれるとのこと。舟にはビニールの屋根が掛けられ、約1時間の上り下りの舟旅。船頭さ

バスに戻り一関駅へ。予定よりも早く3時前に駅に着いた。ガイドの田村さんとはここでお別れ。被災地での話、毛越寺・中尊寺での説明、車中での話し振り。お人柄も相まって、この旅を一層有意義なものにしていただいた。お別れの時ちょっとさみしさを感じたのは、私だけではなかったのでは・・・・。

コーヒーを飲む方、お土産を買う方、ホームに上がって時間を待つ方等それぞれの時を過ごす。3時54分一関発、やまびこ62号6号車に乗り込み、帰途についた。

車中でお別れの挨拶をすませ、富樫さん、栗田さんと私は、6時2分大宮駅で下車。皆さんの発車を見送った。 |

|

地下鉄千石駅より三田駅下車、11時50分ごろNEC芝倶楽部に到着。楽しい食事会となり、お酒の好きな方はビール日本酒を酌みながら、一期一会の団欒の一時を過ごしました。 午後2時ごろ徳川将軍家菩提寺、浄土宗大本山増上寺に参詣し、6代にわたる徳川将軍と正室・側室の墓所を拝観しました。NHK大河ドラマで有名なお江(第2代将軍秀忠の正室)の墓など誠に興味深いものがありました。昭和20年3月10日の米軍の爆撃により、国宝に指定されていた数々の建造物・宝物が焼失したことを知りました。今更ながら戦争の愚かさ空しさを感じながら、2時50分頃増上寺三門の下で散会しました。 参加された会員の皆さんと、御協力いただいた役員の方々に、紙上を借りて厚くお礼申し上げます。 |

|

日本の歴史の中で、南蛮酒が伝来した最初は明らかではない。しかし、1549年(天文18年)、フランシスコ・ザビエルがキリスト教伝道の目的で来日したとき、帰依した者に洗礼のために用いたキリストの血を意味する「赤き酒」が、葡萄酒であった事は確かである。日本人が最初に味わった南蛮酒の始まりと考えられる。“南蛮”とは、もともと中国人の世界観から生まれた言葉で、その意味は華夷思想と呼ばれるものである。中国では、古くから自らを「中華」と称し、その周辺の民族を“四夷”すなわち野蛮人と蔑んで呼んでいた。“四夷”は方位を当てはめ、東夷,西戒、南蛮、北狄といい、中国から見れば日本は東夷に他ならず、これらの思想の一端が日本にも伝わり、特に南方の未知の国を南蛮、そこから来る民族を南蛮人と呼ぶようになった。しかし、日本において南蛮は蔑称ではなく、むしろ憧れの対象であった。はじめは琉球、奄美大島あたりが、後に南洋方面、さらにはポルトガル、スペインをはじめとする西洋諸国をも包含して、奥南蛮という言葉を使って変化していった。“南蛮”という文字が日本の文献に初めて現れたのは「日本書紀」によると、997年(長徳3年)10月、九州の大宰府から「南蛮の賊が乱入し、管内諸国の人や物を奪い取った」という意味の報告が朝廷にもたらされたと記されている。しかし、このときの南蛮人がどこの国の人間かについては明らかになっていない。最初の南蛮酒は、1410年(応永17年)に、薩摩、日向、大隅三国の守護職である島津元久が上洛し、将軍足利義持に献上した品々の中に、南蛮酒があることは注目に値する。島津侯は、恐らく琉球を経てこの珍酒を入手したと考えられるが、これが日本の歴史に現れた最初の南蛮酒ではないだろうか。但し種類までは判らない。

琉球はこの頃、高己志が初めて海外貿易を奨励し、シャム、ジャワ、スマトラ、マラッカ、スンダ、安南等と貿易船を交換し、日本の中央政府とも直接交渉を持ち、3・4年に一度は将軍に献上品を贈っている。足利将軍が具体的にどんな南蛮酒をたしなんだのかはわからないが、当時の日本側の南蛮酒についての文献を見ると、1435年(永享7年)の「看聞日記」では唐酒というのが記されている。「気味如糖其色烈黒」とあり、紅麹を使った古酒とされ、今の老酒と考えられる。1527年(大永7年)に没した連歌師牡丹花省柏の「三愛記」に「酒はもろこし南蛮の味を試み、九州の練貫、加州の菊花、天野の出郡なるを求め濁醪に至るまで一酌に千憂を散じ」というくだりがあり、南蛮は葡萄酒だから、これは恐らく焼酒(焼酎)のたぐいであろう。1563年(永禄6年)の山科言継の日記である「言継郷記」にも京都で焼酒を飲んだ記録がある。

酒を過熱し、蒸留して酎にする方法が発明されたのは11世紀の頃で、アラビアが最初であるといわれている。これがインド、東南アジアを経て極東に渡った。製法が琉球に伝わったのは、中国に入る前、元の時代に南方からで、アラビア語で「阿拉吉酒」といった。このアラキ酒は、火酒とも焼酒とも言い、醸造酒しか知らなかった日本人の間に、ごく少量ずつにせよ、南蛮渡りの強烈な蒸留酒がやってきた。

南蛮酒渡来の年表を添付する。時代を見るのに、西暦、年号、国内外の主たる出来事と日本への伝来史を一覧表にしたもので、参考にして戴ければ幸いである。年表中の酒の名前とその解説を下記に掲載する。(次号では酒と健康について記述する予定)

1)訶梨勤(カリロク) 鑑真和上が日本に渡来した時、持参した多くの仏像、仏具、食料品、香料等の中に薬品として「訶梨勤」があった。又広州大雲寺境内に訶梨勤の樹があり、その実は「なつめ」のようなものであり、長安の銘酒として愛飲されていた。元来はペルシア産のもののようである。 2)へレス酒

スペインの輸出港カシスから内陸へ50km余り入ったところにある 3)サツク酒 ヘレス地方のワインで、フランス語では「ケレス」(Xeres)と読む。 4)ラツク酒 5)火酒 ラツク酒のこと。 6)シング酒 どのような酒であったか、文献にもない。蒸留酒の一種ではないか? 7)ペリ水 梨から作った水。 8)アニス酒 アニスは薬草であり、その種子をアニシードといい、スペインの他地中海沿岸諸国で栽培されている。アニシードで風味をつけたスピリツトを、スペイン語でアニスと呼ぶ。 9)アラク酒 アラキ(Araki)、ラキ(Raki)ともいう。全ての回教諸国で、 10)チンタ酒 チンタとは、ポルトガル語、スペイン語で赤黒色という意味。そこから赤ワインをチンタ酒と呼ぶようになった。 11)アクア・ビツト AquaVitae(イギリス)、ラテン語“生命の水”、精製したアルコールの意。 12・13)女酒 (エンシオナオツカ=色赤く甘い酒、下戸などが飲用) 14)シベリ 虫蛇等を漬けた赤酒 15)ウイナ 麦酒のこと 16)オツカ 上奴酒 17)ケレンベッオツカ 18)ロンノ ラム 19)ヲーツカ ウォッカ 20)セルテル水 ソーダー水 21)グロツグ酒 水割りのラムのこと。むかし英国海軍では、水兵用の酒としてラムを配給していたが、強いラム(火酒)をあおって乱暴を働くので、ラムと水とを半々に割って配給した。1740年バーノン堤督の命令であった。彼のあだ名が「グロツグ」であり、この「水割りラム」を「グロツグ」と命名された。泥酔状態やノックアウト寸前のボクサーの状況を、グロツキーというが、「groggy」のなまりである 22)マデラ酒 モロッコ沖約1000kmにあるポルトガル領の島が、マデイラ 23)マラスキーノ(伊) 淡水のように白い、甘口の濃いリキュール。新鮮な未熟のチェリーの核(カーネル)からつくる。この名は(ユーゴ領)ダルマチアのツアラ市周辺に産する小粒のブラック・チェリーの名前(マラスカ種)から来ている。フランス語では「マラスカン」(Marasquin)という。 24)チェリー・コーディアル

チェリーから造ったリキュールのこと。ラテン語のコルデイアリス 26)シヤートリューズ フランスの古典的なリキュールのひとつ。グルノーブル市の山奥にある修道院「ラ・グランド・シヤルトルーズ」からとってリキュールの名としたもの。 27)ゴールド・ワツサー 旧ドイツ領ダンチツヒ市(現ポーランド領グダニスク市)の名産で世界最古のリキュールの一つといわれている。アルコールと、消化薬としてのアニシードの蒸留品と、万病の薬として信じられていた黄金の薄片とを配した酒。 28)ゼクト酒 ドイツのスパークリング・ワインのうち「シヤンペン法」によってつくられたものに対する法律用語。 29)アブサン にがよもぎを配したリキュール、英語ではAbsinthe、Absinthとも書く。仏語ではAbsinthe。アペリティフ(Aperitif)食事前に飲む酒である。水を加えると乳白色に変化する。 30)スプマンテ 英語のスパークリング・ワイン、フランス語のヴァン・ムスーのこと。北イタリアのアスチ産の「アスチ・スプマンテ」が最も有名。 |

|

樹木葬とは、墓石の代わりに、好きな花や木を植えて墓標とし、自然環境に優しい葬法とされています。

墓石に比べ費用が安くて済み、継承者も不要なことから、これからのお墓とされ、過日テレビでも放送されて注目されました。

上の写真(町田市)の右上方の緑部分が樹木葬のエリアとなっています。 このように普通の墓石のお墓の中に、緑地地帯という位置付けで 存在しているのも特徴の一つです。 緑地地帯なので、年間管理費は無料となっています。

お葬式やお墓、葬送の選択肢が広がり、人々の意識もそれにつれて大きく変化して来ているのでしょう。 一昔までは、従来のお墓(累代墓)以外を考えること自体特別なことでした。 最近東京では、8ケ所ある都立霊園が利用者でいっぱいとなり、新たに多摩地区に樹林墓地が作られるといった報道がありました 。 お寺でも少子・高齢化で後継者のいないお墓が出始めています。 無縁墓の整理には、法的手続きが必要で、縁者や引き受け者がいなければ、無縁証明書類を役所に提出して、お寺が処分することなります。

人生の最後は自然に抱かれて眠りたい。

子供や親族に迷惑や負担をかけたくない。 これらは、日本人が持つ伝統的な死生観である自然回帰(土に還る)の考えと核家族化の現状に通じるものがあります。

散骨:墓を作らず、墓地、埋葬法の対象外 → 遺骨を撒く 樹木葬:墓を作って、墓地、埋葬法の対象内 → 遺骨を埋める

もうこれからは、広い敷地に墓は作らず、合祀墓にまとめる方向に向かうのではないでしょうか。 樹木葬は葬法の多様化の中で生まれ、且つ自然との一体感を感じることが出来る葬法の一つとして浸透して行くでしょう。

|

|

飯倉 豊司

鈴掛け落葉ネオンの街に色添えて

銀杏落葉街路に絨緞敷き詰めて

朝刊を手にする戸口そぞろ寒

川和 作二

昨日より今日の狭庭の草紅葉

苅田道前も後ろも我一人

石蕗の花迫る暮色を寄せ付けず

栗原 弘

しづかなり枯蟷螂の昼下がり

バス降りて冬三日月をつれ帰る

そぞろ寒湖面を覆ふ芦の声

杉野 昌子

照葉して茶室へ続く苔の庭

北大のポプラ並木や秋気澄み

舫ひ舟揺れて人なき秋の浜

関口 湖舟

夕映えや柿したたかに照り返し

山茶花や人影のなき住宅地

小さき贅わが育てたる栗を食む

|

|

9月の松尾文夫先生の講演会開催通知に対し、当日出席出来ない会員の一人から、「あづま路に講演内容の要旨でも掲載してもらえれば・・・」との投稿があった。筆者はあづま路の編集担当でありながら、不覚にも当日はメモを取っていなかった。従って講演要旨を報告することは出来ないが、講演会での断片的な記憶や印象に、松尾文男先生(以下「先生」と記述する)の著作からの補強を加えることにより、出席出来なかった方々に概要をお伝えすることとしたい。先生に対しては真に失礼であるが、やむを得ぬこととして寛恕を乞う次第である。

講演の冒頭に先生は、ドイツが、第二次大戦におけるかっての敵国、被害を及ぼした民族に対して折りある毎に謝罪を重ねてきたこと、そして1995年2月には歴史的な「ドレスデンの和解」に漕ぎ着け、米・英との関係修復を完璧に果たしたことを述べられた。 第二次大戦末期の1945年2月13日夜から14日にかけての2日間、東部ドイツに所在するドレスデン市は、英・米空軍による無差別爆撃にさらされた。三波にわたる延べ千六十七機の爆撃機から、合計七千四十九トンもの爆弾、焼夷弾が投下され、ドレスデンは廃墟と化した。爆撃による犠牲者の数は三万五千人といわれる。(筆者は1980年代の前半、ドレスデンを訪れる機会があった。市の中心部には爆撃を受けた当時の惨憺たる廃墟が、広範囲にわたりそのままに残され、息を呑む光景であった。東ドイツ政府は、アメリカ帝国主義の残忍さの証拠として、意図的に復旧を行わず廃墟をそのまま放置したと、その当時は言われていた。)

1995年2月14日、先生は出張先のワシントンのホテルで、旧連合軍によるドレスデン夜間無差別爆撃五十周年に際し、現地で手厚い鎮魂の儀式が行われたことを知った。テレビニュースで儀式の模様を観、朝刊各紙でその詳細を読んで、先生は突き上げるようなショックを受けたという。 追悼式典ではヘルツオーク独大統領が基調演説を行い、「今日の友人の代表」として招いた英国女王の名代ケント公、英米両国の大使、軍を代表する米国統合参謀本部議長と英国前国防幕僚長、コベントリー(ドレスデンと姉妹都市の関係を結ぶ。大戦中独空軍による無差別爆撃を受けた。)の市長等が、ドレスデン市内の犠牲者合葬墓地で黙祷を捧げ、花束を手向けた。独側からはコール首相、軍のトップそしてドレスデン市長等が参列している。さらにまた13・14の両日にわたって、ドレスデン市内外で行われた追悼行事の数は、八十六にものぼったという。

「ドレスデンの和解」のニュースに接したことを契機に、先生はその詳細についての調査を進め、日本版の「和解」が出来ぬものかと、思考を重ねられた。その原点には、先生が疎開先の福井で夜間無差別焼夷弾爆撃を受け、九死に一生を得たという経験があったようである。講演会の席上先生は、ドイツが関係国との修復を実現したのに対し、日本の戦後処理は極めて拙劣であって、未だにアメリカ及び中国等アジア諸国との、関係修復を果たしていないと述べておられた。日本は、まだ「けじめ」を付けていないのである。

ひるがえって、日本に対する「夜間無差別焼夷弾爆撃」の皮切りとなった1945年3月10日の東京大空襲による犠牲者の数は、ドレスデンのそれより遥かに多い。しかし東京では、ドレスデンでのような儀式は、まだ行われていないのである。

敗戦から六十周年の夏を迎えた2005年8月、先生は日本語と英語の両方で、日本とアメリカの世論に対して一つの提案をした。

日本語の方は「中央公論」の九月号(8月10日発売)に、「ブッシュ大統領に広島で花束を手向けてもらおう ― 日本版ドレスデン和解の提案」と題して寄稿した。「・・・・・・アメリカと日本は、ふと気がつけば、六十年前のあの戦争の犠牲者をきちんと弔う鎮魂の儀式を交わしていないのではないか。歴史も文化も価値観も違う二つの国が、戦後ここまで築き上げてきた緊密な関係を、さらに新しい土台にのせるためにも、こうした和解の儀式でケジメをつけておかねばならない。」といった寄稿の趣旨を述べ、そのためにはアメリカの大統領が自身で原爆慰霊碑に花束を手向けると共に、日本の首相がハワイを訪れ、真珠湾のアリゾナ記念館で戦争犠牲者に花束を捧げるべきである、と提案しておられる。

英語のほうは、同じ月の16日付け「ウオール・ストリート・ジャーナル」紙朝刊のオピニオン・ページに、「中央公論」論文とほぼ同趣旨の論文を寄稿、アメリカ世論に大統領の広島献花を直接訴えることを試みておられる。 その後先生は、共同通信社時代の人脈を基に、提案の実現に向けて各地で努力を重ねられた。2008年にはドレスデンの現地を訪れて「生存者」とも面談し、更に2009年にはイギリスのコベントリー、スペインのゲルニカを訪れたとのことである。近い将来に、日米両首脳による相互の献花が実現し、先生の悲願の成就する日が到来することを願って止まない。

最後に、会員の皆本さんから寄せられた「松尾文夫さんの系図」を紹介する。

先生の祖父は、陸士6期の松尾伝蔵大佐である。首相秘書官として、2・26事件の犠牲となられた。時の首相、岡田啓介海軍大将の妹婿でもあった。伝蔵ご夫妻の長男が陸士35期の松尾新一大佐で、迫水久常氏(鈴木終戦内閣の書記官長)の妹と結婚されている。その御子息が松尾文夫先生であり、長らく共同通信社に勤め、主としてアメリカで活躍された。ワシントン支局長を務めた後、共同通信マーケッツ社長などを歴任、2002年にジャーナリストに現役復帰されている。

|

」といわれる樹齢百年以上の大木が誰も寄せ付けないぞと言わんばかりに立ちはだかっている。雨に濡れながら大手門方面へと向かって下って行った。大きな高い石垣、石段がしっかりと敷き詰められ城址の雰囲気を醸し出している。さらに満開の桜が何とも言えない華を

」といわれる樹齢百年以上の大木が誰も寄せ付けないぞと言わんばかりに立ちはだかっている。雨に濡れながら大手門方面へと向かって下って行った。大きな高い石垣、石段がしっかりと敷き詰められ城址の雰囲気を醸し出している。さらに満開の桜が何とも言えない華を

万人以上の満蒙開拓団として意気揚々と渡った人々のうち10万人がなくなり、家族が散り散りとなり、悲劇の残留孤児となった人等々に相済まない、さぞかし無念であったろうに。そんな人々の鎮魂の意もこめて満州の一端をどうしても見ておきたかったのです。

万人以上の満蒙開拓団として意気揚々と渡った人々のうち10万人がなくなり、家族が散り散りとなり、悲劇の残留孤児となった人等々に相済まない、さぞかし無念であったろうに。そんな人々の鎮魂の意もこめて満州の一端をどうしても見ておきたかったのです。 あろう。大連に戻って夕食は「火鍋料理」、大連のホテル「ニューワールドホテル」は五つ星。

あろう。大連に戻って夕食は「火鍋料理」、大連のホテル「ニューワールドホテル」は五つ星。 4日目は午前ハルピン市内見学。ホテルの目の前にスターリン公園があり、アムール川最大の支流であるあの有名な松花江が流れている。対岸まで200m以上ありそうで、河辺2

4日目は午前ハルピン市内見学。ホテルの目の前にスターリン公園があり、アムール川最大の支流であるあの有名な松花江が流れている。対岸まで200m以上ありそうで、河辺2 旧満鉄ハルピン支社」「旧ヤマトホテル」など日本の名残もある。

旧満鉄ハルピン支社」「旧ヤマトホテル」など日本の名残もある。 どを、彼女から聞かされた。被災地には1時間程の滞在で、来た道を戻る。途中川崎の道の駅でトイレ休憩をとり

どを、彼女から聞かされた。被災地には1時間程の滞在で、来た道を戻る。途中川崎の道の駅でトイレ休憩をとり 遺跡と浄土庭園から成り、広大な境内には、かっては嘉祥寺をはじめ、金堂円隆寺、講堂、常行堂、経楼、南大門などの堂舎が立ち並び、その前庭に大泉ケ池を中心とする浄土庭園が配されていた。寺伝によると嘉祥三年(850

遺跡と浄土庭園から成り、広大な境内には、かっては嘉祥寺をはじめ、金堂円隆寺、講堂、常行堂、経楼、南大門などの堂舎が立ち並び、その前庭に大泉ケ池を中心とする浄土庭園が配されていた。寺伝によると嘉祥三年(850

んは長さ7~8m程の竿

んは長さ7~8m程の竿 平成24年12月3日寒空の下、19名の会員が10時ごろ六義園の正面入り口に集合しました。天下の紅葉の名勝を1時間ほど散策して、去り行く秋を惜しみながら、六義園に別れを告げました。

平成24年12月3日寒空の下、19名の会員が10時ごろ六義園の正面入り口に集合しました。天下の紅葉の名勝を1時間ほど散策して、去り行く秋を惜しみながら、六義園に別れを告げました。